連結人與物的故事。在「物流博物館」追溯「遞送」的原點

從日用品到生鮮食品,從資材到機械,各式各樣的貨物每天都透過陸、海、空等運輸方式運送著。 「物流博物館」便是一座聚焦於人們生活中不可或缺的「物流」之過去、現在與未來的博物館。 這座博物館的前身,是1958年設立於日本通運總公司內的通運史料室,並於1998年8月11日在高輪4丁目,作為日本首座物流專業博物館正式開館。 這次,我們將帶您探訪這座物流博物館,介紹其珍貴的史料與立體透視模型等展品。

在江戶時代大幅發展的物流歷史

由公益財團法人利用運送振興會經營的物流博物館,從JR、京濱急行的品川站和都營地下鐵的高輪台站步行均約7分鐘即可抵達。 其紅磚風格的外觀相當引人注目。

一走進館內,吉祥物「貨物君」(Cargo-kun)便會前來迎接。 展示於1樓接待處前方的巨大「車石」,是江戶時代鋪設在牛車專用道上的石塊,上面有著與車輪同寬的溝槽,宛如凹陷的軌道。 據說,為了防止路面泥濘並保護道路,當時在東海道上從京都到大津約12公里的路段,都鋪設了這種「車石」。

當時牛車道上鋪設的「車石」,後方則是面帶微笑的貨物君展板。

博物館由地上2層與地下2層構成,1樓和地下1樓為展覽室,2樓為圖書區及影像展覽室,地下2樓則為收藏庫。

在1樓的「物流歷史」展覽室,可以學習到主要從江戶時代到1970年前後的物流發展歷程。

所謂「物流」,是指對商品從生產到送達消費者手中的過程,進行合理的管理與執行。 無論時代如何變遷、運送的物品和方式如何改變,其作為連結人與物的重要生命線這一點始終不變。

江戶時代的街道運輸主要依靠人力和牛馬。 例如,像幕府書信這樣的公務包裹,是由被稱為「繼飛腳」的人們,以宿驛(設於宿場町,用以更換人馬的設施)為單位進行接力運送。 物流博物館的策展人小綠一平先生解釋道:「『繼飛腳』透過不斷換人接力,最快約3天就能跑完江戶到大阪的路程。 另一方面,也有一種被稱為『町飛脚』的商業快遞員,他們主要以馬匹運送公務或商業包裹。 在『町飛脚』的運送過程中,馬匹和牽馬人會在下一個宿驛更換,但被稱為『宰領』的運送負責人會一路護送包裹直到最終目的地。」

精巧製作的宿驛模型中的町飛脚(後方)。

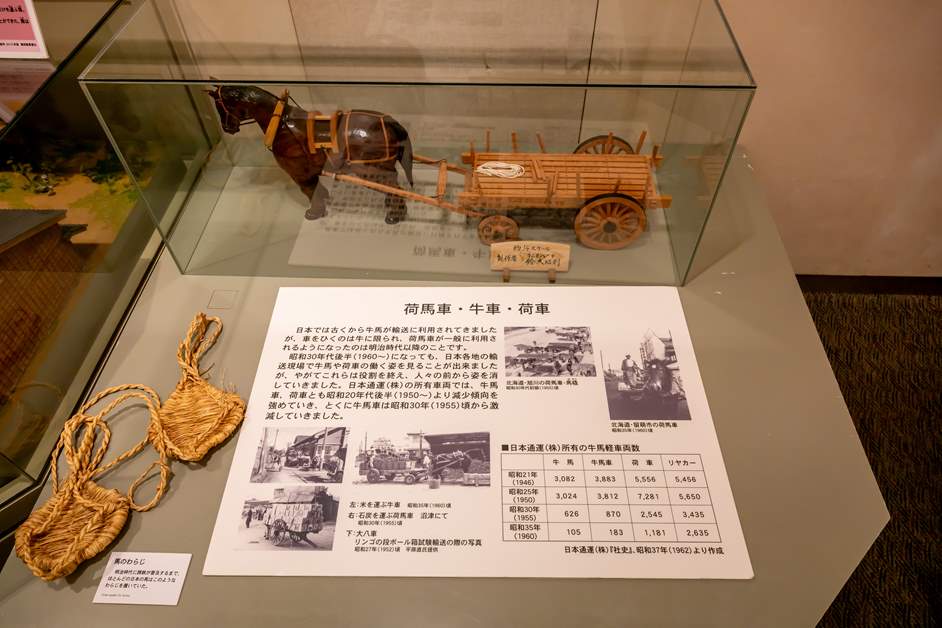

出人意料的是,用馬匹拉貨的馬車是在明治以後才被普遍使用。 在江戶時代,幕府原則上禁止在街道上使用車輪。 當時拉車的是牛或人,且僅限於部分地區。 「為了將京都的牛車運輸系統引進江戶,德川幕府從京都召集了操縱牛的人們(牛持),讓他們定居的地方就是高輪牛町,也就是現在的高輪Gateway站周邊地區。」(小綠先生說)

馬車模型,以及在明治時代馬蹄鐵普及前給馬穿的草鞋(複製品)。

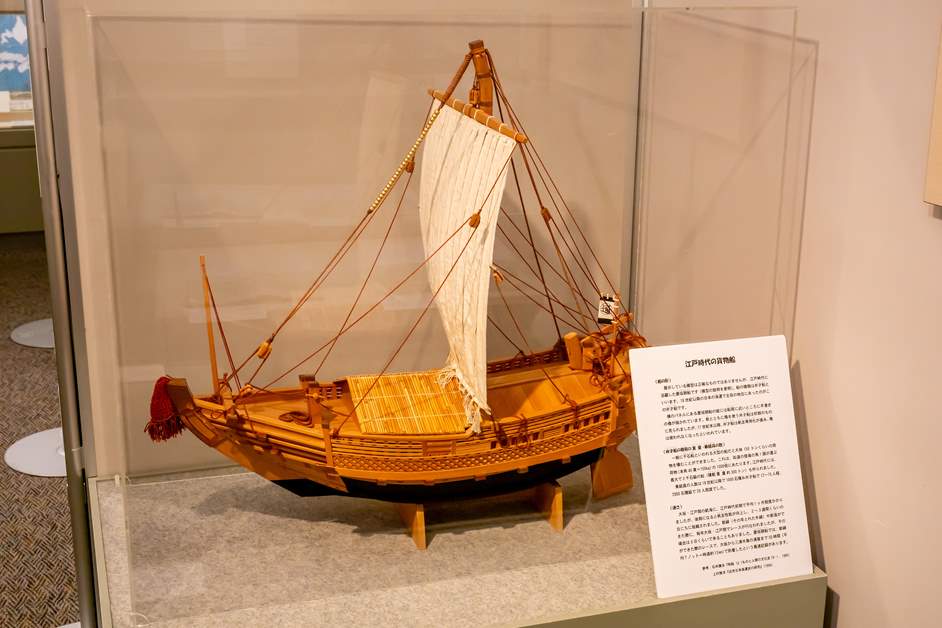

在江戶時代,船隻在貨物運輸中也扮演了重要角色。 一種名為「弁才船」的貨船是當時海運的主力。 「一匹馬最多能運送150公斤的貨物,而最大型的『弁才船』則可以裝載其2000倍,即300噸的貨物。 但這並非全是好事,因為當時沒有天氣預報,所以也存在遇難的風險。 據說,有大約5%的船隻曾以某種形式遭遇海難。」(小綠先生說)

被稱為「菱垣廻船」的大型弁才船模型。

進入明治時代,物流業也迅速發展,1871年(明治4年),國家在東京、京都、大阪之間建立了郵政制度。 然而,在江戶時代相當活躍的飛腳們對此表示強烈反對。 「後來,飛腳們接受了郵政制度創始人前島密的提議,最終決定由國家負責信件業務,而貨物運送則由飛脚們成立公司來承攬。 1872年(明治5年),飛腳們共同成立了名為『陸運元會社』的公司,這就是日本通運的前身。 這或許可以稱得上是日本物流史上的一個重要轉捩點。」(小綠先生說)

陸運元會社後改名為「內國通運會社」。展示了當時的招牌等物品。

明治時代,鐵路、汽車等運輸工具也隨之發展。 1872年(明治5年),新橋至橫濱的鐵路開通,次年便開始了鐵路貨運。 「當時還留下了描繪新橋停車場處理貨物情景的浮世繪。 雖然貨物可以靠鐵路從一個車站運到另一個車站,但裝卸工作仍需依靠人力完成。」(小綠先生說)

展板上方描繪新橋站的浮世繪是三代歌川廣重的作品。

水路運輸也迎來了近代化的浪潮。 明治時代,日本各地的大型河川湖泊也引進了蒸汽船。 內國通運會社的「通運丸」號曾在江戶川、利根川、霞浦、北浦等地航行,運送貨物和乘客。

深受沿岸居民喜愛的明輪蒸汽船「通運丸」號模型。

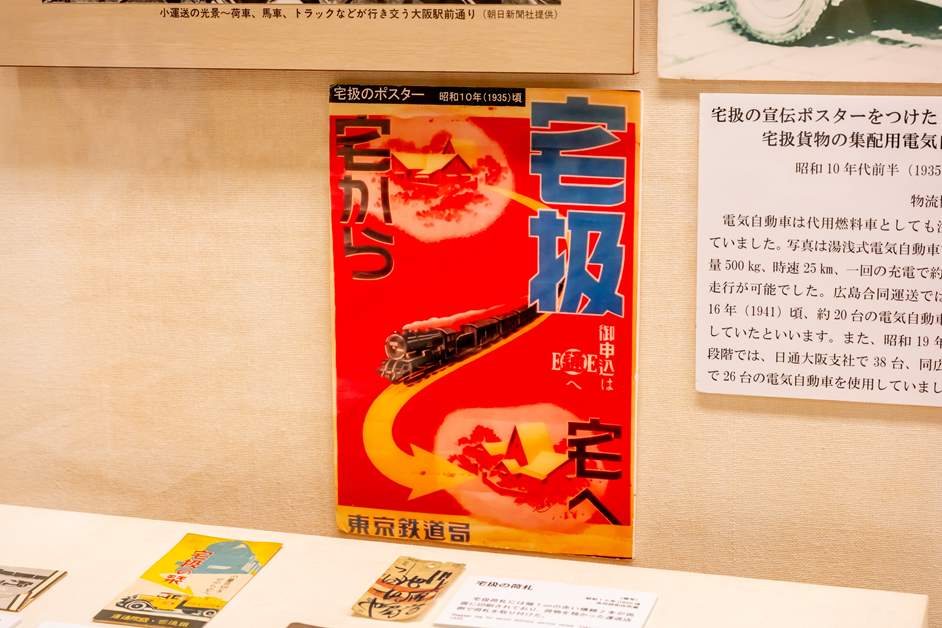

進入昭和時代,由內國通運等三家公司合併成立的國際通運株式會社與鐵道省合作,推出了一項名為「宅扱」的服務,提供戶到戶的小件貨物運輸。 「『宅扱』可說是現代宅配服務的始祖,但後來由於戰爭的影響,這項服務變得難以為繼。」(小綠先生說)

當時還印製了「宅扱」的海報等,進行了大規模的宣傳。

包裹的包裝材料也充滿了時代感。直到昭和30年代(1955-1964年),包裝主要使用木箱和稻草。

這個木箱是80多年前一個尚未開封的包裹,在一家文具店的倉庫裡被發現。

在「物流歷史」展覽室,主要可以學習到從江戶到昭和時代的物流史。 特別是對於歷史愛好者來說,這或許能提供一個從全新視角審視日本前近代及近代史的契機。

以巨型立體透視模型重現陸海空物流的一天

在地下1樓的「現代物流」展覽室,可以接觸到不斷發展的物流產業的「當下」。 日本國內約有236萬人從事物流行業,每年運送約42億噸(2022年度)的貨物。

作為物流關鍵環節之一的卡車模型。 模型以1/25的比例製作,並列展示著宅配集配車、宅配中型卡車和大型卡車三種。 據說這些模型出自專業模型師之手,細節之處也製作得十分講究。

物流博物館的一大亮點,便是可以一覽陸、海、空物流樞紐的巨型立體透視模型。 「這是1998年開館時製作的,當有人靠近時,感應器會產生反應,鐵路、卡車、門式起重機等都會動起來。 透過附設的影像終端機,可以追蹤了解各自的運作情況。」(小綠先生說)

立體透視模型以大約4分30秒的時間重現了一天24小時。 即使到了夜晚,鐵路和卡車也持續運行,讓人清楚地了解到物流是24小時不間斷的。

這裡還有可以透過問答和遊戲等方式愉快學習物流的區域。 其中一款遊戲是操作搖桿,將貨物運送到目的地。 玩家需要遵循貨物君的指示,一邊思考貨物的特點,一邊決定理想的運輸方式和路線。

還有巨型物流拼圖、物流城鎮地墊等能讓孩子們淺顯易懂地了解物流結構的體驗區。 關於物流的繪本也十分豐富。

網路購物是現代生活中不可或缺的一部分。這裡也展示了在網購物流中心大顯身手的機器人。 被稱為「Drive」的機器人會抬起並運送裝有商品、被稱為「Pod」的貨架。 「在亞馬遜日本(Amazon Japan G.K.)的協助下,我們展出了一個等比例的模型。 以前,物流中心的倉庫需要作業人員手動從貨架上取貨,但引進機器人後,便可以自動分揀商品。 作業人員無需再在倉庫裡四處走動尋找商品。」(小綠先生說)

黃色的貨架是「Pod」,它下方橘色的機器人是「Drive」。

在「現代物流」展覽室,還可以觀看物流業從業人員的訪談影片以及珍貴的史料影像等。

在影像展覽室變身江戶時代的飛腳!

2樓的影像展覽室會在舉辦活動時放映與物流相關的影片。 據說團體參觀時,會先在這裡觀看影片,然後再遊覽館內。

影像展覽室的一角還有一個可以變身為江戶時代「町飛脚」(民間快遞員)的區域。 這裡重現了負責運送貨物的「宰領」(運送負責人)的服裝。

這是一種被稱為「Paisuke」的籃筐和扁擔(前景),用於搬運土方或煤炭。 這是對當時在港口從船上卸煤等作業中所用工具的複製品。 可以體驗搬運包含「Paisuke」和扁擔在內總重13.6公斤的貨物。 要取得平衡比想像中還困難。

1樓接待處前,還有館藏資料的明信片、點心套組等紀念品。 非常適合作為參觀的紀念。

在物流博物館,從江戶時代飛腳的活躍、明治以後鐵路和卡車等的發展,到支撐經濟高速成長的運輸方式的演進,乃至現代最尖端的物流系統,以淺顯易懂的方式介紹了各個時代的物流。 在這裡不僅能了解到物品的運送過程,更能體會到社會和經濟是如何在物流的支撐下發展至今。 近年來,雖然也存在因卡車司機加班時數上限規定而產生的所謂「物流業2024年問題」,但策展人小綠先生表示,讓大眾了解物流本身非常重要。 「以前『物流』這個詞並不普遍,據說在近30年前規劃這座博物館時,還有人說『叫物流博物館,根本不知道是什麼樣的博物館』。 與過去相比,現在『物流』這個詞已經能被大眾自然地接受了。 我們希望能繼續提供一個讓人們有機會思考物流的場所。」小綠先生說。 據悉,暑假期間預計舉辦適合兒童的勞作活動,9月則預定舉辦JR貨物音樂部的音樂會。 無論您對物流是否感興趣,都不妨走訪一趟物流博物館,感受其歷史的厚度與深度。

《物流博物館》

地址:東京都港區高輪4-7-15

開放時間:10:00~17:00(最後入館時間為16:30)

休館日:每週一及每月第4個週二(若遇國定假日或補假日則順延至次日)、國定假日的次日、年末年初、更換展品及史料整理期間

門票:成人(高中生以上)200日圓,65歲以上100日圓,國中生以下免費/團體(20名以上付費入場者):成人(高中生以上)100日圓,65歲以上50日圓

※詳情請參閱下方官方網站。

https://www.lmuse.or.jp/

地址:東京都港區高輪4-7-15

開放時間:10:00~17:00(最後入館時間為16:30)

休館日:每週一及每月第4個週二(若遇國定假日或補假日則順延至次日)、國定假日的次日、年末年初、更換展品及史料整理期間

門票:成人(高中生以上)200日圓,65歲以上100日圓,國中生以下免費/團體(20名以上付費入場者):成人(高中生以上)100日圓,65歲以上50日圓

※詳情請參閱下方官方網站。

https://www.lmuse.or.jp/