「大英博物館 北斎」鑑賞レポート 西洋を魅了した江戸の天才絵師・葛飾北斎の画業をイギリスから里帰りした傑作で辿る

「大英博物館 北斎 ー国内の肉筆画の名品とともにー」が港区・東京ミッドタウンのサントリー美術館で6月12日(日)まで開催されています。ここでは4月16日の開幕に先立って行われたプレス内覧会の様子とともに本展の見どころを紹介していきます。

西洋を驚かせた「HOKUSAI」の傑作が東京へ里帰り

宝暦10年(1760)に江戸の本所(現在の東京都墨田区)で生まれた葛飾北斎。《冨嶽三十六景》や『北斎漫画』などの代表作で知られ、当時の風景や人、風俗を描いた作品は古き良き日本の風景として現代の我々の心にも強い感動を与えます。一方で北斎の作品は明治時代以降になって西洋にも渡り、モネやゴッホら印象派やポスト印象派の巨匠たちに衝撃を与えるなど、当時フランスを中心に巻き起こったジャポニスム(日本趣味の流行)に大きな影響を与えました。

なかでもロンドンにある大英博物館は、約800点以上の北斎コレクションを擁する北斎研究の一大拠点。日本美術が展示されるジャパニーズギャラリーにも「冨嶽三十六景」が展示されています。本展にはそのコレクションの中から108件の作品や資料が来日。さらに国内所蔵の肉筆画8点を加えたラインナップで、葛飾北斎の約70年にわたる画業を晩年中心に紹介しています。

赤富士、黒富士、大波…、そして“北斎が描いた港区”も

入り口に設けられた象徴展示では、さっそく北斎の代表作のひとつである《冨嶽三十六景》の《凱風快晴》が見られます。“世界一摺られた版画”とも言われ、おそらく富士山が描かれた絵の中で世界一有名な本作。青空の下で映える“赤富士”は、日本人のDNAの中に刻まれている光景といっても過言ではありません。

葛飾北斎 《冨嶽三十六景 凱風快晴》 江戸時代 天保元〜4年(1830〜33)頃 大英博物館蔵

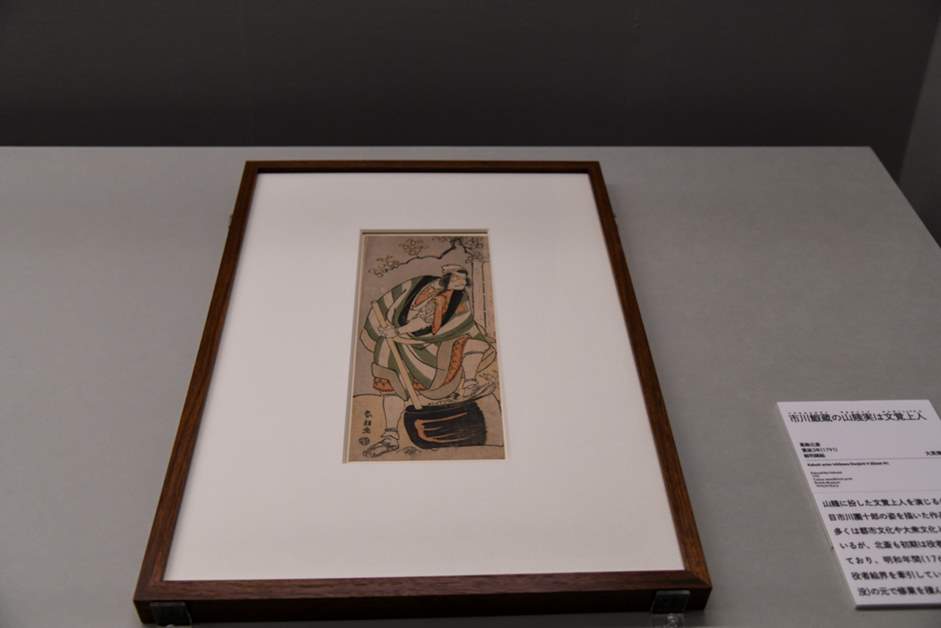

「第1章 画壇への登場から還暦」では、初期から60歳までの北斎の画業を紹介しています。主に晩年の代表作が多数来日している本展ですが、その中には初期の貴重な作品が含まれているのも注目ポイントのひとつです。例えば《市川鰕蔵の山賤実は文覚上人》は、最初の師である勝川春章に学び、勝川春朗を名乗っていた30代前半の時に描いた役者絵。巧みな人物描写からは北斎が初期の頃から卓越した技術を持っていたことが伝わってきます。

葛飾北斎 《市川鰕蔵の山賤実は文覚上人》 江戸時代 寛政3年(1791) 大英博物館蔵

「第2章 富士と大波」と「第3章 目に見える世界」は、北斎の真骨頂ともいえる風景画が堪能できる空間です。71歳を迎えた天保元年から4年をかけて取り組んだ《冨嶽三十六景》や、それに続いて製作された《諸國瀧廻り》や《諸國名橋奇覧》などの揃物を見ることができます。

18点が並ぶ《冨嶽三十六景》の展示は、“北斎ブルー”とも呼ばれるベロ藍を主体に摺られた初期の作品から徐々に色の数が増えていった後期までの流れが分かる内容。鑑賞者の姿が常に絶えない展示ケースの中には、北斎作品で3本の指に入る代表作《神奈川沖浪裏》が。その近くには先ほどの《凱風快晴》と一対で語られることも多い“黒富士”こと《山下白雨》も展示されています。

葛飾北斎 《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》 江戸時代 天保元〜4年(1830〜33)頃 大英博物館蔵

葛飾北斎 《諸國瀧廻 東都葵ヶ岡の滝》 天保4年(1833)頃 大英博物館蔵

一方で、“港区推し”目線で注目したいのは《諸國瀧廻り》の中の一点《東都葵ヶ岡の滝》。本作は現在の港区・虎ノ門にあった葵ヶ丘の滝を描いた作品です。河川や水路の流れを調整する堰から流れる水を北斎が初めて「滝」と呼び、そこから観光名所になったそう。今ではその風景は残っていませんが、北斎と港区の縁を感じる作品です。

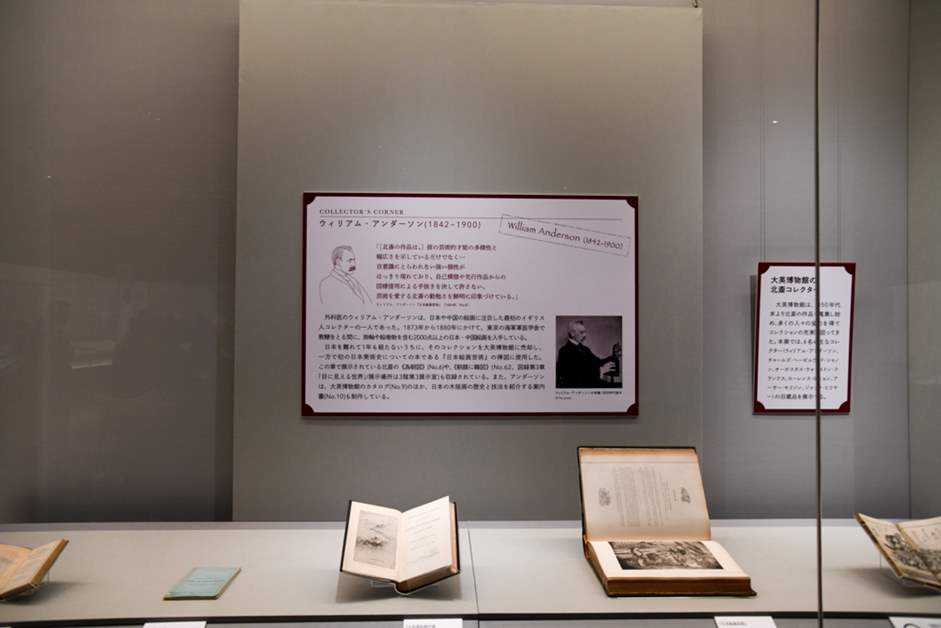

大英博物館と北斎をつないだ6人のコレクター

大英博物館が世界有数の北斎コレクションを築き上げた背景には、開国後の日本に来日もしくは興味を持ち、北斎作品を収集した6名の英国人コレクターの存在がありました。彼らの活躍に着目しているのも本展の特徴のひとつ。場内にはそれぞれの人物を紹介するコーナーが各所に設けられ、北斎あるいは日本美術に関する著作物なども見ることができます。

そのうち最も早く北斎作品に魅せられたのは、明治6年(1873)にお雇い外国人として来日したウィリアム・アンダーソンという医師でした。東京海軍医学舎で教鞭をとった彼は、在任中の7年余りの間に《為朝図》や《朝顔に鵜図》を含む2000点以上の東洋絵画を購入。帰国後、その作品を大英博物館に売却して同館の日本コレクションに貢献するだけでなく、初めて英語で書かれた日本美術史に関する書籍『日本絵画芸術』を残して、北斎の名を西洋に広めました。

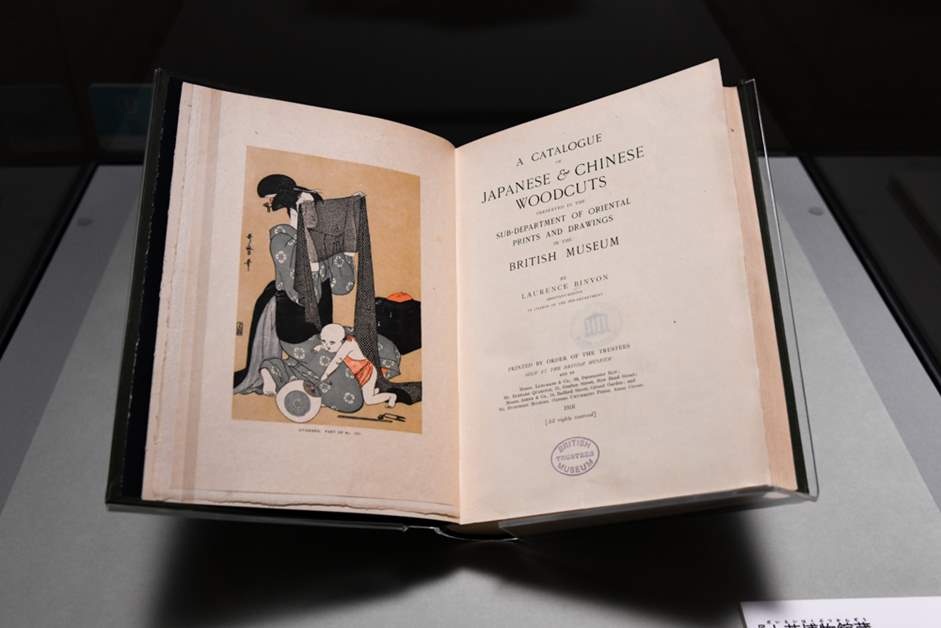

ローレンス・ビニョン 『大英博物館蔵 日本・中国木版画カタログ』 1916年 大英博物館蔵

一方で、肖像画家のチャールズ・ヘーゼルウッド・シャノンも北斎に魅せられ、コレクターになった一人。1880年代から日本美術に興味を持った彼は、北斎と同時代に活躍した西洋の巨匠を引き合いに出して「ターナーは卓越した創作能力の持ち主だったが、風景のデザイナーとしては同時代の北斎には及ばない。北斎はまた偉大な人物画家であった」と北斎のことを讃美しました。その言葉だけで、当時の西洋美術界を揺るがした北斎作品のインパクトが伝わってきます。

日本と西洋のつながりが今ほど強くなかった時代に北斎に魅了された西洋人たち。その功績は日本美術にとって、とても貴重な記録といえるでしょう。

日本と西洋のつながりが今ほど強くなかった時代に北斎に魅了された西洋人たち。その功績は日本美術にとって、とても貴重な記録といえるでしょう。

最晩年の北斎が描いた肉筆画の傑作

3階と4階のフロアを繋ぐ階段から見える景色は、掛け軸風の大きなタペストリーが飾られた空間演出が素敵です。

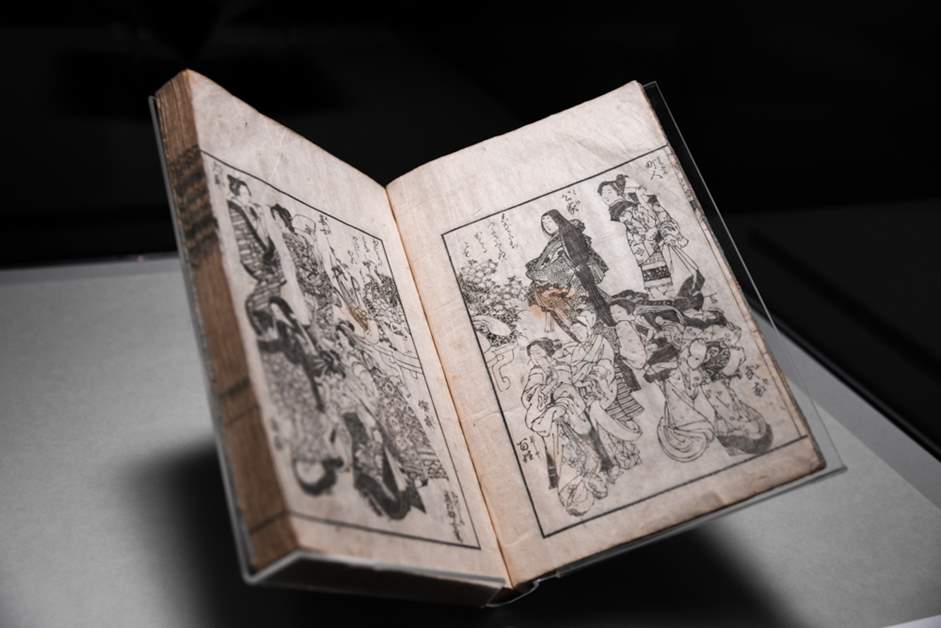

ここから展示は、中国文化の詩歌や偉人あるいは信仰や幻想が北斎独自の解釈で表現された「第4章 想像の世界」、そして晩年の北斎を支え自らも優れた絵師であった娘の応為による《女重宝記》などが見られる「第5章 北斎の周辺」を経て「第6章 神の領域 ー肉筆画の名品ー」に続きます。

葛飾北斎 《百物語 笑ひはんにや》 天保4年(1833)頃 大英博物館蔵

葛飾応為『女重宝記』 弘化4年(1847) 大英博物館蔵

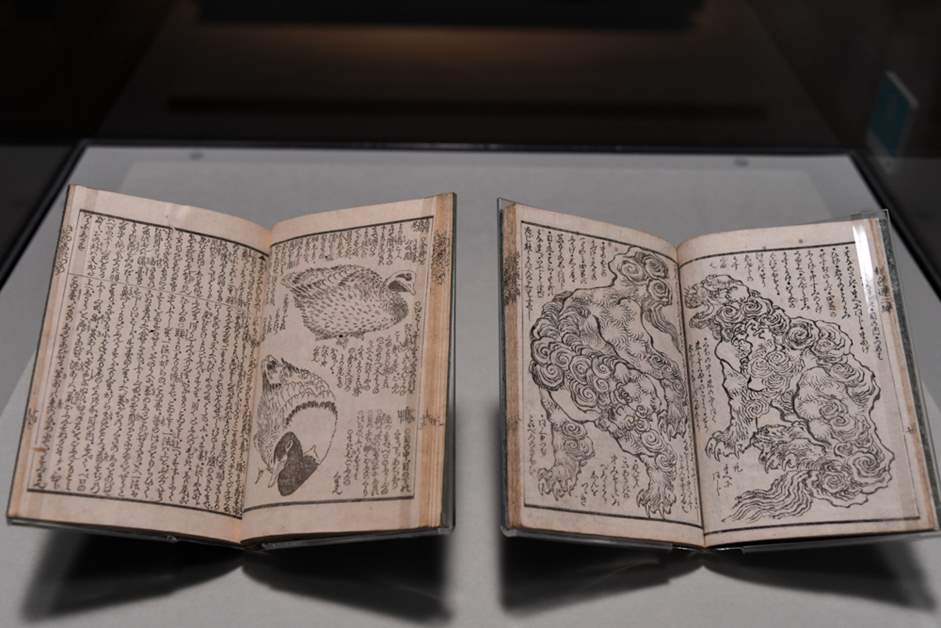

フィナーレとなる第6章で見られるのは、大英博物館と国内各地に所蔵されている肉筆画の数々です。生涯の中で非常に多くの作品を残した北斎。そのうち40代から50代半ばまでと75歳から最晩年までは、肉筆画の制作に精力的に取り組んだ時期にあたります。北斎本人が直に描いた肉筆画からは、彫師、摺師の手が加わる版画以上に彼の技量が生々しく伝わってきます。

左/葛飾北斎《河骨に鵜図》弘化4年(1847) 右/葛飾北斎《流水に鴨図》弘化4年(1847) ともに大英博物館蔵

なかでも大英博物館が所蔵する《流水に鴨図》は88歳の時に描かれた傑作です。水面に浮かぶ鴨の姿は米寿を迎えた絵師とは思えないほど細かく卓越した筆遣い。葛飾北斎の衰えを知らない情熱と生命の煌めきを感じさせます。

葛飾北斎《芥子》 天保2〜3年(1831〜32)頃 大英博物館蔵

葛飾北斎『画本彩色通』 嘉永元年(1848) 大英博物館蔵

《凱風快晴》や《神奈川沖浪裏》のように自然のダイナミズムを感じさせる圧倒的な作品もありつつ、江戸時代の庶民の姿をコミカルに描いた風景画、麗しい花鳥画なども来日し、美術ファンではなくても日本美術や浮世絵鑑賞の入り口として親しめる内容です。また、サントリー美術館は中学生以下なら入館無料。さらに小中学生向けに北斎の作品鑑賞が楽しくなる「わくわくわーくしーと」を配布しています。本物の美術にふれ、名画を気軽に見られるチャンス。ゴールデンウィーク中のファミリーでのお出かけにもおすすめの展覧会です。

「大英博物館 北斎 ー国内の肉筆画の名品とともにー」は、港区・東京ミッドタウンのサントリー美術館で6月12日(日)まで開催中。ぜひ西洋に渡った”HOKUSAI”の名品を堪能しに出かけてみてください。

「大英博物館 北斎 ー国内の肉筆画の名品とともにー」は、港区・東京ミッドタウンのサントリー美術館で6月12日(日)まで開催中。ぜひ西洋に渡った”HOKUSAI”の名品を堪能しに出かけてみてください。

(DATA)

「大英博物館 北斎 ー国内の肉筆画の名品とともにー」

会場:サントリー美術館(東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階)

開催期間:2022年4月16日(土)~6月12日(日)

開館時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

※4月28日(木)、5月2日(月)~4日(水・祝)は20時まで開館

※いずれも入館は閉館の30分前まで

※開館時間は変更の場合があります

休館日:火曜

※5月3日、6月7日は開館

入館料:一般 1700円 大学・高校生1200円

※中学生以下無料

※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

その他、詳しい情報は下記の公式サイトをご覧ください

https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2022_2/index.html

作品保護のため、会期中展示替えあり

「大英博物館 北斎 ー国内の肉筆画の名品とともにー」

会場:サントリー美術館(東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階)

開催期間:2022年4月16日(土)~6月12日(日)

開館時間:10:00~18:00(金・土は10:00~20:00)

※4月28日(木)、5月2日(月)~4日(水・祝)は20時まで開館

※いずれも入館は閉館の30分前まで

※開館時間は変更の場合があります

休館日:火曜

※5月3日、6月7日は開館

入館料:一般 1700円 大学・高校生1200円

※中学生以下無料

※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

その他、詳しい情報は下記の公式サイトをご覧ください

https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2022_2/index.html

作品保護のため、会期中展示替えあり