令和4年も開催決定! お正月恒例の「港七福神めぐり」で御利益パワーをいただこう(後編)

令和4年(2022)は元旦から1月10日まで開催される東京・港区の新春恒例行事「港七福神めぐり」。初詣の期間に港区内の6社2寺を巡拝し、御朱印やお守りをいただくこのイベント。モデルコースを歩く本特集の前編では、宝珠院、熊野神社、十番稲荷神社の3か所を訪れました。後編では残る5か所の寺社を歩いて訪ねます。ラストにはイラストで港区のまちの魅力発信する浜松町・芝・マーチング委員会による各寺社のイラストも掲載しますので、ぜひ最後までお楽しみください。

【記事前編はこちら】

令和4年も開催決定! お正月恒例の「港七福神めぐり」で御利益パワーをいただこう(前編)

https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/articles/447

令和4年も開催決定! お正月恒例の「港七福神めぐり」で御利益パワーをいただこう(前編)

https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/articles/447

スーパーパワーの大黒天さまに会える「大法寺」

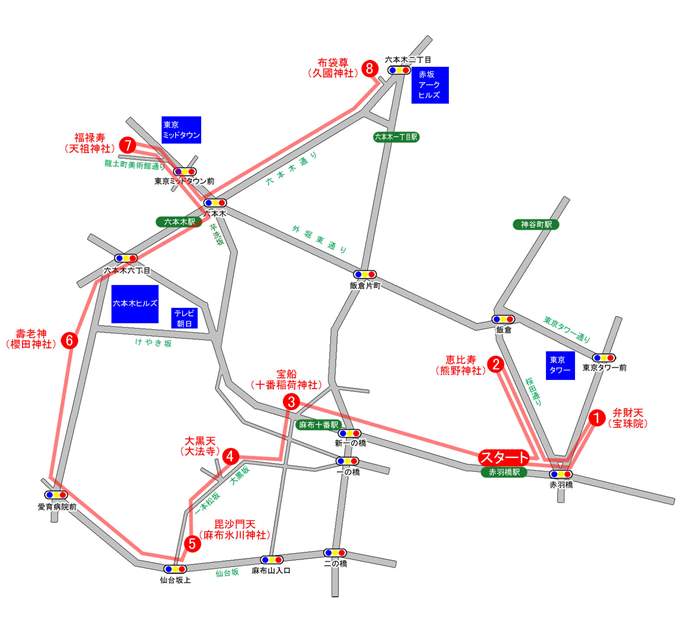

まず初めに今回のコースを改めてチェックしましょう。十番稲荷神社を出て、現在いるのは麻布十番商店街。ここでランチを済ませて、次はパティオ十番から西にのびる大黒坂を歩いて「大法寺(大黒天)」に向かいます。

「港七福神めぐり」公式サイトより引用

「一本松の大黒様」として地元に親しまれている大黒坂沿いの大法寺。安土桃山時代の慶長2年(1597)開創の寺院は江戸時代の頃には赤門寺と呼ばれ、福徳開運のご利益で知られてきました。

ここでは三神具足の大黒天さまが祀られています。“三神具足”とは1体の神様が3体の神様の功徳を併せ持っているということ。そして大法寺の大黒天さまは毘沙門天と弁財天の功徳も持ったスーパーパワーの神様なのです。

大黒天さまは港七福神めぐりの開催中とご縁日である甲子の日のみ公開されるため、この日は直接拝むことができませんでしたが、ご利益にあやかれるようしっかり願掛けしました。

また、このお寺でもうひとつ我々の心を奪うのは、境内で飼育されている烏骨鶏たちです。お寺の歴史とは関係ないそうですが、平日には下校時の子どもたちが遊びに立ち寄るという人気者。もふもふとした白い羽が美しく、ぴょこぴょことした動作のひとつひとつがとってもキュート。きっと誰もがピュアな気持ちにさせられるはず。

“坂の町”を実感しながら毘沙門天の「麻布氷川神社」へ

大黒坂を登り切ると坂の上には「大黒坂」の標識があり、その側面には「大国坂とも書く。坂の中腹北側に大黒天(港区七福神のひとつ)をまつる大法寺があったために呼んだ坂名である」という由来が書かれています。一方でその先には「一本松坂」と書かれた標識を発見。さらに向かいの通りにも「暗闇坂」と書かれた標識が…。

そう、ここは3本の坂が重なる場所なのです。昔の面影を残す坂が多くあり、“坂の町”ともいわれる港区。そういえば十番稲荷神社の禰宜さんが「このあたりの古地図を持ってきて、七福神めぐりと合わせて坂めぐりを楽しむ方もいます」なんて言っていたっけ。そんな風に別の歴史探訪を兼ねて歩くという通な楽しみ方もありですね。

そして大法寺を出て5分程度で「麻布氷川神社(毘沙門天)」に到着。天慶5年(938)に源経基が東征の際に創建、または文明年間(1469〜1486)に太田道灌が勧請したとも伝わる麻布氷川神社は、同じく港区内にある赤坂氷川神社などと並ぶ江戸氷川七社のひとつとして知られ、麻布一帯の総鎮守として地域の人々から篤い信仰を集めてきました。素戔嗚尊と日本武尊を御祭神として祀り、かつては一本松坂の麻布一本松を御神木として、このあたりに広大な境内を有していました。

元麻布の台地に立つ神社からは江戸時代には富士山の山容を望むことができ、徳川将軍家からの信仰も篤く、五代将軍・綱吉公をはじめ歴代将軍も鷹狩りの帰りなどに参詣に訪れたそう。また、アニメファンの方々には『美少女戦士セーラームーン』のセーラーマーズこと火野レイの実家のモデルとして有名な神社でもあり、同作品の“聖地”になっています。

大鳥居をくぐった先の右手には来年9月の例大祭で90年ぶりの復活を果たす麻布氷川大神輿が眠る立派な神輿蔵があり、左手には朱塗りの柱が映える社殿と仙台藩ゆかりの稲荷社が立っています。ここでも毘沙門天さまにしっかりお詣りをして次に向かいます。

新撰組ファンも数多く訪れる、寿⽼神の「櫻田神社」

次の「櫻田神社(寿⽼神)」までは、地図だけ見ると住宅街を抜けた方が近道のような感じがしますが、大法寺のご住職によれば「住宅街の道はアップダウンが多く、迷われる方もよくいらっしゃるので、なるべく参考ルートの通りに歩いた方がいいですよ」とのこと。一方で、麻布氷川神社から徒歩5分のところには有栖川宮記念公園があります。緑あふれる景色を流れる渓流や鯉が棲む池のほとりでひと休みという選択肢はあってもいいでしょう。

各国大使館が集まる元麻布の外周をぐるりと回って六本木に近付くと、見上げる先には天高くそびえる六本木ヒルズ森タワーの勇姿が見えてきます。そして麻布氷川神社を出て15分ほど歩いたところで櫻田神社に到着です。

治承4年(1180)に源頼朝公の命により今の霞ヶ関に創建され、その後、徳川家康公が入府後の寛永元年(1624)に現在の場所へ遷座された櫻田神社。その名前は頼朝公が30貫の田畑を寄進した際、一般農家の田畑と御神田を区別するため畔に桜を植えたことが由来といわれています。寿⽼神は境内の福壽稲荷社に祀られ、毎年元旦から1月8日にかけて御開帳されます。

また、ここは新撰組一番隊隊長・沖田総司ゆかりの神社。陸奥国・白河藩士の子として生まれた沖田は、この神社の裏手にあった江戸白河藩屋敷で生まれ、初宮参りもこちらで行われたそう。

ちなみに去り際に気付いたのですが、こちらの神社、美男子だった沖田ゆかりの神社だからか、狛犬もイケメンな雰囲気。そして帰路の参道からは空高くそびえる六本木ヒルズと鳥居がコラボした風景が…。そんな港区にしかない景色を眺めながら次の巡拝所へ。

福禄寿の天祖神社と布袋尊の久國神社を訪れ、港七福神めぐり達成!

港七福神めぐりも残る巡拝所はあと2か所。櫻田神社から次の「天祖神社(福禄寿)」までは徒歩15分ほどの距離です。六本木ヒルズを右手にしながら賑やかな六本木通りを歩き、六本木交差点を左手に曲がった先から龍土町美術館通りに入ると2分ほどで白い鳥居が立つ荘厳な空間に辿り着きます。

天照大御神、伊邪那岐命、伊邪那美命の三神を御祭神とする天祖神社は、南北朝時代の至徳元年(1384)に創建されました。中国の故事にある「竜灯」を由来とした「龍土神明宮」にちなみ、周辺一帯も「竜土町」と呼ばれています。

毎年元旦から成人の日に福禄寿さまの御神像が見られる末社の満福稲荷神社は、令和3年に御造替が行われたばかり。悪夢を喰らう獏、邪を祓う獅子、そして天祖神社と縁の深い龍の意匠をあしらった豪華な新社殿での御開帳は、まさに特別な瞬間となることでしょう。

こちらでは七福神が描かれた絵馬も人気。また、金など10色による「六本木七七七みくじ」というおみくじもここならではの特徴です。近くには国立新美術館や東京ミッドタウンのサントリー美術館といった六本木のアートスポットが点在しているので、新年最初の美術鑑賞をコースに組み入れるのもおすすめです。

そして残すところは8か所目の「久國神社(布袋尊)」のみ。念願の御朱印コンプリートに向けて逸る気持ちを抑えながら再び六本木通りを歩きます。

天祖神社から歩いて15分ほど。六本木通りを一本外れた裏通りにある久國神社。確かな記録はありませんが、かつては現在の皇居内に鎮座された神社が太田道灌の勧請によって溜池に移され、江戸時代中期に現在の地へ遷座されたといわれています。久國神社という名前は道灌が寄進した粟田口久国作の名刀に基づいています。

御祭神は倉稲魂命。正面拝殿の額にある久國神社の揮毫は勝海舟によるものといわれ、両脇を緑に囲まれた拝殿からはただならぬオーラを感じます。正面拝殿横のお社にはふくよかな笑みをうかべる布袋尊さまのお姿。最後の巡拝を終えて、ついに港七福神めぐりの達成です。

午前中から歩き始めたものの歩き終えたのは夕暮れ間近。ちょっとおどけた阿吽の表情を見せる狛犬に一日の疲れを癒されつつ、全巡拝所を歩き切った充実感に満たされながら帰路を歩き始めました。

イラストで鑑賞する「港七福神」

本企画の終わりに、浜松町・芝・大門マーチング委員会による港七福神のまち並みイラストを紹介します。

(※浜松町・芝・大門マーチング委員会の指示のもと、二次利用防止のためサンプル画像を掲載しております。画像の利用については浜松町・芝・大門マーチング委員会へお問い合わせください。)

(※浜松町・芝・大門マーチング委員会の指示のもと、二次利用防止のためサンプル画像を掲載しております。画像の利用については浜松町・芝・大門マーチング委員会へお問い合わせください。)

宝珠院(弁財天)

飯倉熊野神社(恵比寿)

十番稲荷神社(宝船)

榮久山大法寺(大黒天)

麻布 氷川神社(毘沙門天)

櫻田神社(寿⽼神)

天祖神社(福禄寿)

久國神社(布袋尊) イラストはすべて、©︎浜松町・芝・大門マーチング委員会

ここまで歩いてきた寺社もさわやかな絵画で見ると、また違った味わいがありますね。浜松町・芝・大門マーチング委員会が区内の各名所を描いたイラストは増上寺本殿左横の「増上寺会館」や芝大門の老舗蕎麦店「更科布屋」でも見られるので、観光ついでに鑑賞や食事をしながら訪れてみては。

令和4年は元旦から1月10日まで開催される港七福神巡り。「寄り道したくなる七福神めぐり」をきっかけに、ぜひご家族や友人同士で新春の東京・港区にお越しください。

令和4年は元旦から1月10日まで開催される港七福神巡り。「寄り道したくなる七福神めぐり」をきっかけに、ぜひご家族や友人同士で新春の東京・港区にお越しください。

浜松町・芝・大門マーチング委員会についての詳しい情報はこちらから

http://www.konicaminolta.jp/pr/machi/

七福神イラストを活用したオリジナルグッズの購入お問い合わせ

キンコーズ 汐留店(港区東新橋1-6-3 汐留タワーB2F TEL 03-6215-8550)

「港七福神めぐり」公式サイト

https://www.minatoshichifukujin.org

http://www.konicaminolta.jp/pr/machi/

七福神イラストを活用したオリジナルグッズの購入お問い合わせ

キンコーズ 汐留店(港区東新橋1-6-3 汐留タワーB2F TEL 03-6215-8550)

「港七福神めぐり」公式サイト

https://www.minatoshichifukujin.org

%E5%B7%AE.jpg)

%E5%B7%AE.jpg)

%E5%B7%AE.jpg)

%E5%B7%AE.jpg)

%E5%B7%AE.jpg)

%E5%B7%AE.jpg)