放送や物流の歴史、海の生き物について学ぼう! 東京・港区の「学べるミュージアム」特集

国立新美術館や港区立みなと科学館など魅力的な展示施設がたくさんある東京・港区。今回はその中から「学び」にフォーカスをあて、知的好奇心がくすぐられるミュージアムをピックアップしました。歴史や海の生き物について学べる3つの施設は詳しく見るほど奥が深い知識の宝庫。親子で訪れるのにもおすすめなスポットばかりなので、寒さが増すこれからの時季のお出かけ先として、ぜひ検討してみてください!

マリンサイエンスミュージアム 標本だからこそじっくり眺められる海の生き物たち

東京海洋大学品川キャンパス内にある「マリンサイエンスミュージアム」は、「海へのいざない」をテーマに、同大学の海洋調査の歴史や海洋生物の生態が学べる展示施設です。展示物は同大学の前身のひとつである東京水産大学が明治時代から蓄積してきた貴重な資料が中心。それらをメインとなる展示室と隣接する鯨ギャラリーで見ることができます。(2021年10月現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一般客の入場を休止中。再開の予定等は公式ホームページを参照)。

正門から進んでまず最初にあるのは鯨ギャラリーです。ここではセミクジラとコククジラという2種の希少なクジラの骨格標本が見られます。全長17メートルを超えるセミクジラの標本は生で見ないと伝わりきらない大迫力。

前や横から眺めるだけでなく、まるで骨のトンネルのようなお腹の下からの圧巻な景色を眺めることもできます。もう一方のコククジラもアジア系群のおとなのメスの標本はここでしか見られないという大変貴重なものです。

展示室の見どころの中心は、同大学が教育・研究のために保管してきた海洋生物の標本です。例えば、最初の「南極観測・ガラパゴス調査」のコーナーでは“地球最大のペンギン”といわれるコウテイペンギンをはじめ、カニクイアザラシ、ガラパゴスアシカなどの標本が展示されています。

そこからマンボウ、タイマイ、バショウカジキ、ジュゴン、さらにはワタリアホウドリなど、我々の生活に身近な魚類から遠洋の珍しい生き物まで海の仲間たちの標本が目白押し。

「サメの顔って意外とかわいい!」「タカアシガニのお腹ってこんな風になっているのか…」などと自然が作り出す造形の神秘を間近で観察できるのは、標本だからこその醍醐味です。

また、展示室から徒歩3分ほどの屋外には明治42年(1909)から昭和4年(1929)まで活躍した練習船「雲鷹丸」の静態展示があります。同大学では前身の頃から計17隻の練習船が活躍してきました。

2代目練習船だった雲鷹丸は、遠洋漁業と海洋漁場学の基盤確立のほか、カムチャッカ地方の漁場開拓に貢献。その価値から国登録有形文化財(建造物)に登録されるだけでなく、令和元年(2019)には「漁業の発展に貢献した現存する最古の国産鋼船」として日本船舶海洋工学会が選ぶ「ふね遺産」に認定されています。その勇姿と一緒に記念撮影してみてはいかがでしょう。

NHK放送博物館 歴史を学ぶだけじゃなくてアナウンサー体験もできちゃう

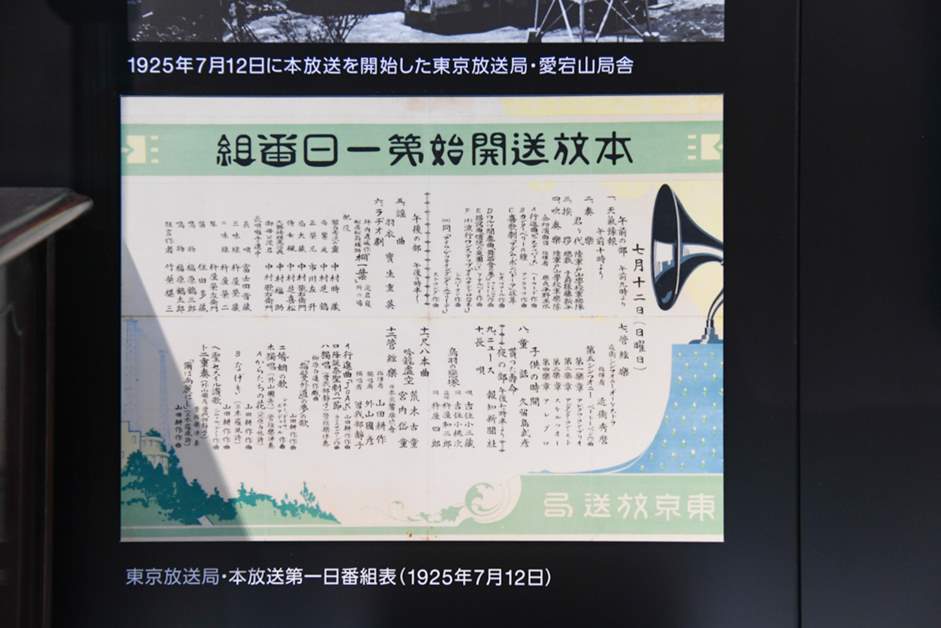

大正14年(1925)に日本で初めてとなるラジオの本放送が始まった愛宕山の東京放送局。「NHK放送博物館」はその記念すべき場所の跡地に建っています。

順路は1階の受付からエレベーターで3階に上がり、3階から2階へと巡る流れ。前半となる3階のヒストリーゾーンでは、ラジオ放送のはじまりから現在の最新技術にいたる日本の放送の歴史が時系列に沿って紹介されています。

愛宕山に本放送局が開局される4ヶ月前、当時、芝浦にあった東京高等工芸学校の一角に設けられた東京放送局仮放送所で日本のラジオ放送は始まりました。冒頭の「放送のはじまり」の展示では、机の上に1本のマイクだけが置かれた仮放送所の様子が再現されており、「ジェーオーエーケー、ジェーオーエーケー、こちらは東京放送局です」という第一声も聞くことができます。

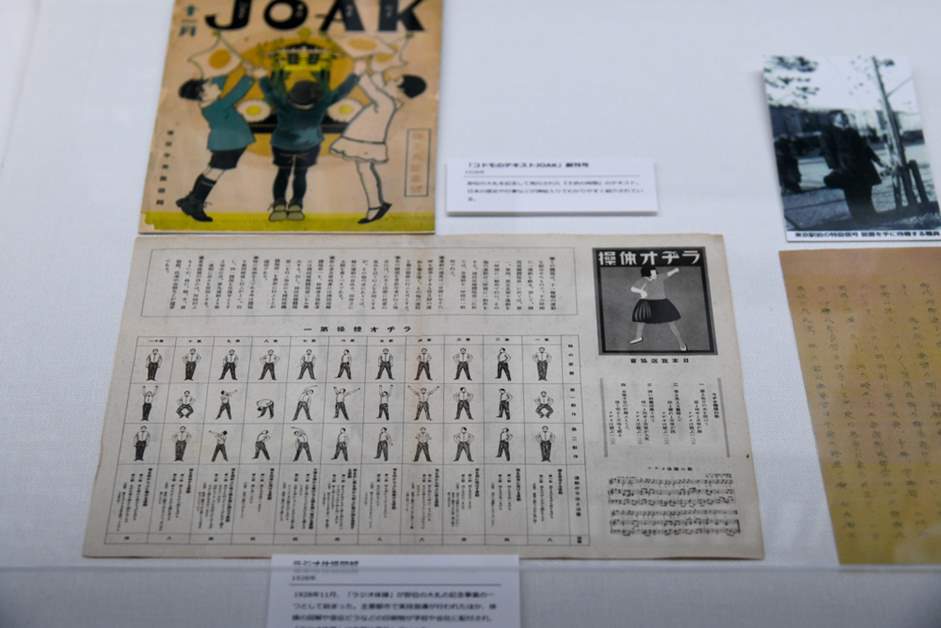

そこからの展示は、大正から昭和にかけて全国に広がったラジオ放送、太平洋戦争下における放送などを経て、テレビの誕生へと続いていきます。

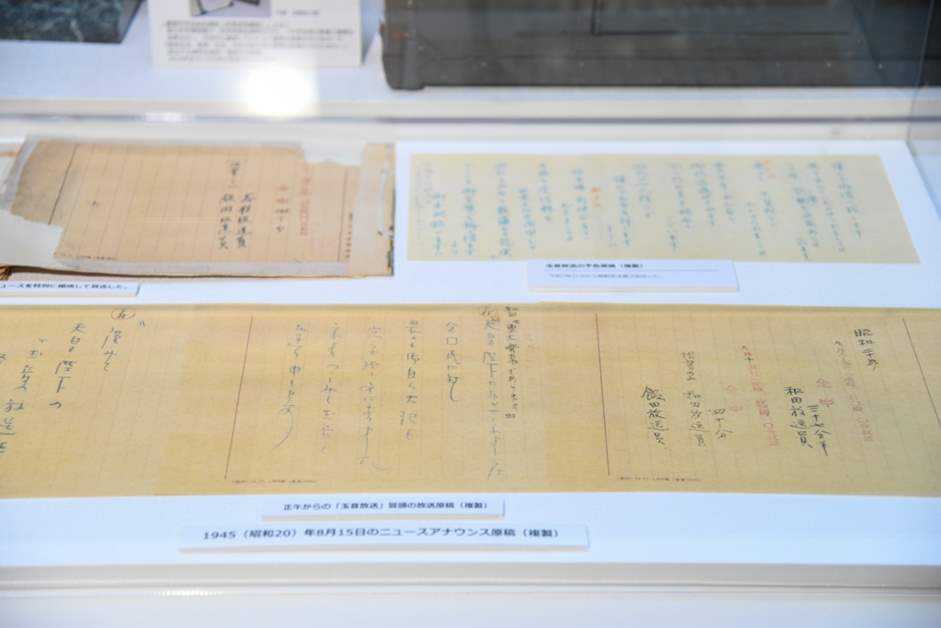

なかには各時代に使われていたラジオの実物のほか、ラジオ黎明期に始まったラジオ体操の資料、東京を震撼させた2.26事件のアナウンス原稿、そして昭和20年(1945)8月15日の玉音放送が収録された「玉音盤」など日本の歴史を物語る展示も。

ラジオドラマの人気でラジオが“黄金時代”と呼ばれる人気を博す中、昭和28年(1953)2月にはNHKによるテレビの本放送が始まります。館内の一角では、戦前から続けられてきたテレビ実用化実験の歴史が試験機の実機とともに紹介されています。特に、長いブラウン管の弱点を補うために映像を鏡に映して見る仕組みの「反射型テレビ」にはきっと驚くはず。

その後はプロレスや大相撲の中継を見ようと街頭テレビに人々が群がったり、家にテレビがやってくることが一大イベントだった昭和中ごろの歴史を空間再現などを交えながら解説。そして家庭にテレビが普及し、本格的なテレビ時代を迎えたNHKの歴史へと続きます。

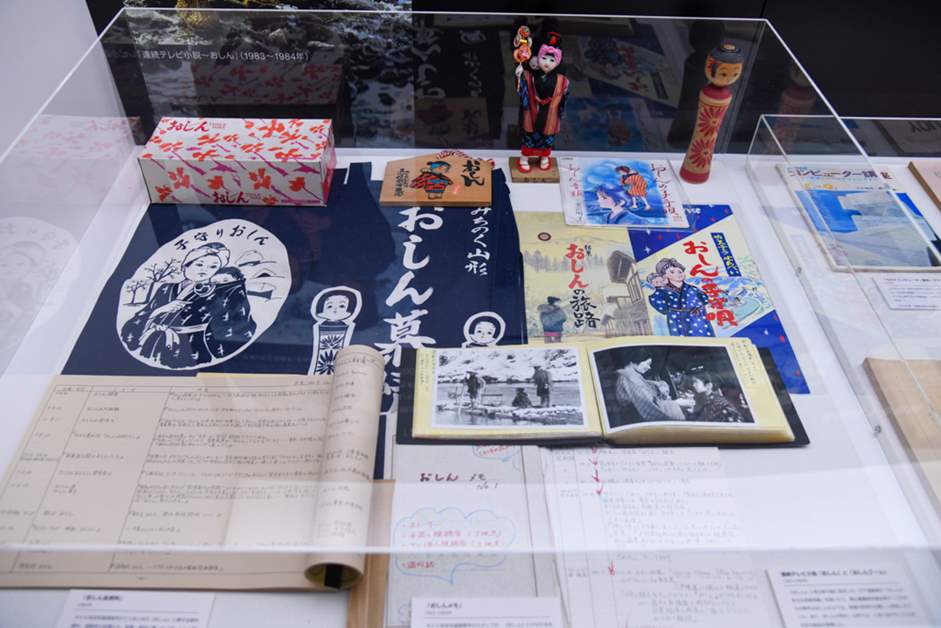

左手には技術革新の歴史、右手には放送番組の歴史を紹介。現在の上皇・上皇后両陛下のご成婚、一回目の東京オリンピック、アポロ11号の月面着陸、そして多様化するテレビ放送の中で生まれた「おしん」ブーム…。そうした時代の1ページを当時のアナウンス原稿だったり構成資料を見ながら当時の感動とともに知ることができます。実際の映像も随所に用意されていて、年配の方はノスタルジーを、若い方は学びや発見を感じる空間です。

じっくり学んだ後は体験満載な2階の「テーマ展示ゾーン」へ。こちらは、ドラマ、オリンピック、音楽、こども番組という4テーマによる展示を展開。あの人気キャラクターたちと記念撮影できるスペースがあったり、大河ドラマ『篤姫』『新選組!』や朝の連続テレビ小説『あまちゃん』のコスチュームをバーチャル体験できるコーナーがあったりと大人だけでなく子どもも楽しめる仕組みがいっぱい。

さらに8Kスーパーハイビジョンの映像を体験できるエリアや、本物さながらのセットでキャスターの気分になれる放送体験スタジオもあり、最後までNHKの技術と歴史がしっかり学べます。

物流博物館 こんな今だからこそ知りたい便利な物流の歴史

ネットショッピングの流行もあって、今や我々の生活にますます身近になっている物流。その物流のこれまでと今を学べる展示施設が、高輪にある物流博物館です。入口で公式マスコットのカーゴ君が迎えてくれる館内は、1階と地下1階が主な展示スペースになっています。

1階「物流の歴史展示室」では、江戸時代から昭和時代までにおける物流産業の進歩を知ることができます。最初の展示には、物流の歴史年表と合わせて、馬や飛脚が行き交っていた江戸時代の宿場や鉄道始まりの地となった新橋駅の様子がジオラマ模型によって再現されています。

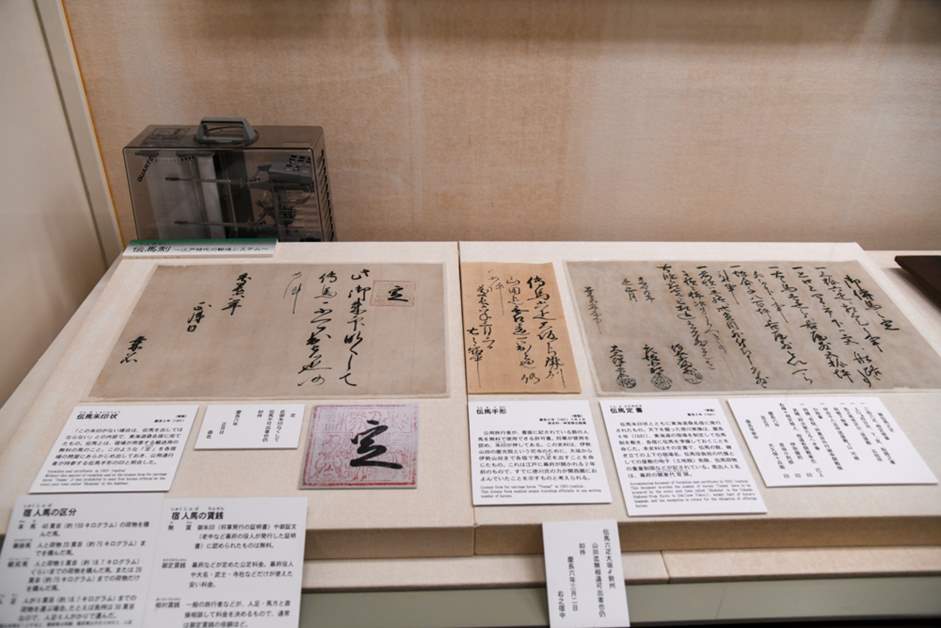

江戸時代、徳川家康の指示の下、江戸を中心とした交通網の整備とともに進められた「伝馬制」という輸送システムの構築。その中で宿場がどういう役割を果たし、なぜ飛脚たちはたった3日で江戸-大坂間を輸送することができたのか。あるいは公用中心に始まった輸送システムがどのように民間にも広がっていったのか。そうした日本の“物流産業のあけぼの”を、手形などの資料、道具、模型によって包括的に理解できる展示は、江戸時代の文化・経済をより深い視点で学べる機会になるはず。

明治時代には物流産業も近代化。明治5年に設立された陸運元会社(のちに、内国通運会社)を中心に全国的な輸送網が築かれました。また、時をほぼ同じくして新橋-横浜間に鉄道が開通。長距離輸送手段の主体も馬車や舟運から鉄道へとシフトしていきました。

そして昭和初期には、現在の宅配便とよく似た「宅扱」というサービスが登場。さらに20世紀には飛行機と大型トラックという新たな輸送手段が登場して物流産業も変化。そうした変遷を写真で紹介していくだけでなく、実際の荷札や広告用パンフレット、包装方法の進歩などを交えて詳しく分かる展示になっており、さまざまな人々の知恵が積み重なって今の便利な物流システムが作り出されていったことが理解できます。

地下1階「現代の物流展示室」は物流産業の今を知ることができる展示です。物流のキホンを子どもたちでもわかりやすく紹介したパネル展示とともに、カーゴトラック、貨物船、貨物を運ぶ専用の飛行機など、陸海空の物流で働く乗り物たちの模型が勢揃い。また、陸海空の物流ターミナルを紹介した巨大ジオラマでは、空港や海上コンテナターミナルで動く乗り物を眺めながら物流の流れを理解できます。

また、2階には天秤棒や背負い梯子など時代劇で見られるような昔の運搬道具を体験できる「運びくらべ」の体験コーナーがあります。重さ5キロの荷を前後に積んだ天秤棒はまともに立つのが難しいくらいバランス感覚が試される体験。昔の港で働く気分になって物流の歴史を全身で感じてみてください。