【港区歴史さんぽ】赤穂浪士の忠義に古き良き日本人の魂を感じる! 東京・港区「忠臣蔵」ゆかりの地めぐり

年末の風物詩として毎年この時期になるとその三文字を聞かないことはない「忠臣蔵」。主君の無念を果たすため仇敵の屋敷に討ち入る赤穂義士(赤穂浪士)四十七士の仇討ちをもとにした物語は、武士道や忠義を貫いた男たちの生き様を映し出し、今も多くの日本人の胸を打ちます。忠臣蔵の題材となった「元禄赤穂事件」は江戸城や本所(両国)など現在の都心一帯が舞台ですが、その中でも東京・港区には浅野内匠頭と四十七士が眠る泉岳寺を筆頭に「江戸城松之廊下事件」以後の重要局面の跡地が残っています。今回の歴史散歩はそうした忠臣蔵ゆかりの地を歩いてみたいと思います。

浅野内匠頭と赤穂義士四十七士が眠る泉岳寺へ

今回は散策のしやすさを優先したルートでJR山手線の高輪ゲートウェイ駅から新橋駅まで忠臣蔵ゆかりの地を訪ねていきます。最初の目的地である「泉岳寺」へは高輪ゲートウェイ駅から歩いて7分ほどの距離。地下鉄では東京メトロ浅草線と京急線の泉岳寺駅が最寄り駅です。駅を出て第一京浜をまたぎながらまっすぐ歩いていくと正面の方角に「萬松山」の額がかかる泉岳寺の中門が見えてきました。

中門をくぐるとさらに山門があり、その右手を見上げると浅野家筆頭家老・大石内蔵助の銅像が立っています。義士の連判状を両手に広げて凛々しい表情で遠くの空を見つめる蔵之介の像は、吉良家討ち入りの立役者となった男の威厳を今に伝えています。

泉岳寺は徳川家康公に招かれた門庵宗関和尚によって慶長17年(1612)に創建されました。当初は外桜田(現在のThe Okura Tokyoの近く)にありましたが、寛永18年(1641)に起きた寛永の大火で焼け落ちた後に現在の場所へ移されました。赤穂藩浅野家はその際の復興に力を注いだ大名家のひとつで、その縁から江戸における同家の菩提寺になりました。

泉岳寺の名前は忠臣蔵の中に多数登場しますが、特に重要局面の舞台になるのは物語終盤の討ち入り後のことです。元禄15年(1702)12月15日の明け方、本所(現在の両国)にある吉良邸での討ち入りを終えた赤穂義士は追っ手を迎え討つ覚悟で一旦は吉良邸近くの回向院へ移りました。ところが僧侶に入門を拒否されたため、永代橋、かつて赤穂藩の上屋敷が置かれていた鉄砲洲(現在の築地あたり)、木挽町(同・東銀座あたり)、そして汐留を行列して歩き、かつての主君が眠る泉岳寺に辿り着きました。その道中、忠義を貫いた義士の周りには拍手喝采を贈る江戸市民の姿が絶えなかったといいます。

義士の命と主君への忠義、両方の重みを感じる

この時に泉岳寺を参じたのは、途中で旗本のもとへ遣わせた吉田忠左衛門と冨森助右衛門、義士の家族らへ報告に向かわせた寺坂吉右衛門を除いた44名でした。浅野内匠頭の墓前に吉良上野介の首を置き宿願の達成を報告した内蔵助たち。それから境内で粥と酒の歓待を受けた義士の身柄は、虎ノ門にある大目付・仙石伯耆守の屋敷に一時移された後、肥後熊本藩主・細川家、伊予松山藩主・松平家、長門長府藩主・毛利家、三河岡崎藩主・水野家の江戸藩邸に振り分けて預けられました。そして討ち入りから約2ヶ月後の翌年2月4日に幕府の裁定によって全員切腹となったのです。

境内には浅野内匠頭が田村右京大夫邸で切腹した際にその血がかかったと伝わる「血染の梅、血染の石」や討ち入り後の義士が吉良上野介の首を洗ったとされる「首洗い井戸」、内蔵助の長男である大石主税が切腹した伊予松山藩邸に植えられていた「主税梅」など義士ゆかりの遺物が残されています。その中でも欠かさずに見ておきたいのが「赤穂義士墓地」と「赤穂義士記念館」です。

浅野内匠頭の墓所

「義士の方々は墓碑の下に首を膝の上に乗せた状態で埋葬されています。ここに眠る方々はもちろんそれぞれ菩提寺が違いますが、大名家で幕府の裁定を待つ間に『切腹か処刑かになった時はお殿様が眠る泉岳寺のどこかに埋葬してもらえれば』と話されていて、それを当寺も耳にしていました。そして2月4日に急きょ切腹となったため、浅野内匠頭の墓の横にあった竹林を切り開いて急いで墓地を作り、義士の方々のご希望が叶うようにしたそうです」

赤穂義士墓地でそう話してくれたのは、泉岳寺監寺の牟田賢明さん。

赤穂義士墓地でそう話してくれたのは、泉岳寺監寺の牟田賢明さん。

赤穂義士墓地

四十七士の墓碑が肩を寄せ合うように並ぶ墓地では、遠方からお墓参りに訪れた方々が列になってお線香を供えています。すべての墓碑を回るにはそれなりの時間がかかりますが、一人一人の墓前を歩いているうちに、はかなく散った命と主君への忠義、その両方の重みをひしひしと感じさせられます。

一方で「赤穂義士記念館」には、義士の関係者から集められた遺品や資料が展示されています。

例えば、討ち入りで吉良上野介に最初の攻撃を加えた『一番槍』や、討ち入り後に吉良家の家臣が書いた『首請取状』(上野介の首と認め、受け取った証明書)、東京遷都の際に品川宿に到着した明治天皇から勅使を通じて贈られた義士を賞賛する『勅書』などが展示されています。それらは忠臣蔵ファンであれば誰もが心躍る品ばかり。元禄赤穂事件の一連の流れを紹介する年表や映像コーナーもあるので、細かなところを忘れてしまったという方はこちらで先に復習をしてから境内散策をするのもいいでしょう。

例えば、討ち入りで吉良上野介に最初の攻撃を加えた『一番槍』や、討ち入り後に吉良家の家臣が書いた『首請取状』(上野介の首と認め、受け取った証明書)、東京遷都の際に品川宿に到着した明治天皇から勅使を通じて贈られた義士を賞賛する『勅書』などが展示されています。それらは忠臣蔵ファンであれば誰もが心躍る品ばかり。元禄赤穂事件の一連の流れを紹介する年表や映像コーナーもあるので、細かなところを忘れてしまったという方はこちらで先に復習をしてから境内散策をするのもいいでしょう。

「山門横の松は江戸時代からあるもので、山門は戦時中の空襲でも焼け落ちませんでしたから、おそらく討ち入りの後にここへ辿り着いた義士たちもあの松を眺めてさまざまな思いを抱いたのではないでしょうか」と話してくれた牟田さん。それを聞いてから改めて山門の前に立ってみると、より強く心に迫るものがありました。

17歳で散った絶世のイケメンも…、大石内蔵助ら切腹の地へ

泉岳寺を裏手に出て5分ほど歩き、集合住宅脇の小道を抜けた先には「大石良雄外十六人忠烈の跡」があります。ここは討ち入り後に大石良雄(大石内蔵助)ら17名が預けられた肥後熊本藩の下屋敷があった場所です。仙石伯耆守邸から義士を引き受ける際、細川家は仙石伯耆守邸に85人もの藩士と駕籠を送って彼らを迎え、その後も衣食住すべての面で手厚くもてなしたといいます。

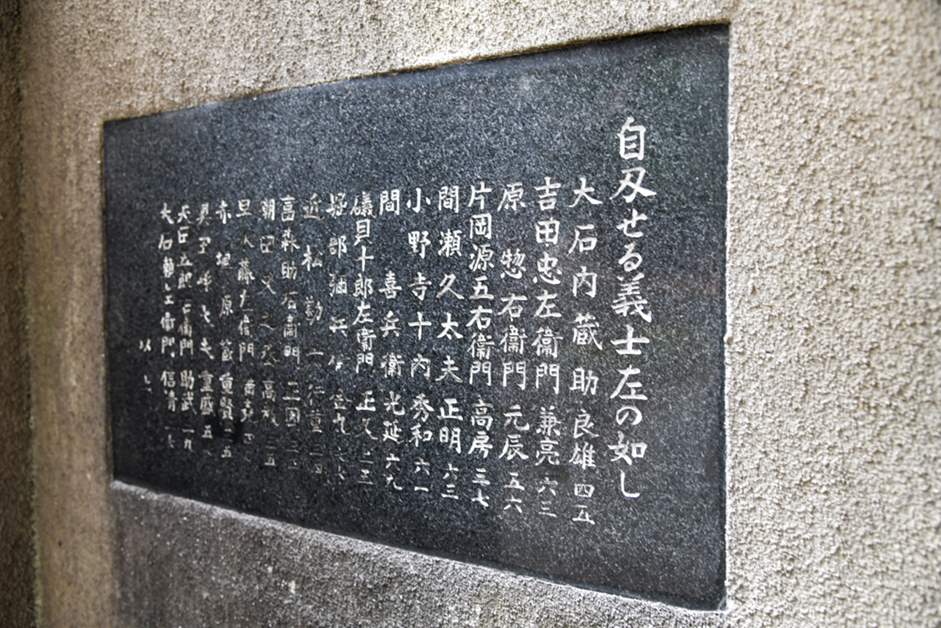

今ある跡地は大石内蔵助が切腹した屋敷の庭の一部だったといわれています。門の左には「自刃せる義士左の如し」という17名の銘板があり、その中には内蔵助が最も信頼を置いたとされる吉田忠左衛門や忠臣の中で切腹前の浅野内匠頭と唯一面会したとされる片岡源五右衛門の名前を見つけることができます。

内蔵助が討ち入り後の泉岳寺で詠んだ辞世の句は「あら楽 思は晴るる 身は捨つる 浮世の月に かかる雲なし(思いを晴らし 死ぬことになったが 人生の最期に 思い残すことはない)」。今の価値観からすると義士の切腹は壮絶な悲劇にも見えるかもしれませんが、この句を噛み締めると、武士の本懐を遂げて散っていった彼らに決して悲壮感だけではないさまざまな思いを抱きます。

さて、来た道を少し戻り二本榎通りを左手に曲がって聖坂の長い坂道を下ると20分ほどで慶應仲通り商店街の入り口が見えてきます。この商店街を3分ほど歩いた先に、三河岡崎藩主・水野家の芝三田屋敷跡が置かれていた「水野監物邸跡」があります。ここには吉良上野介に一番槍をつけた間重次郎のほか、大石主税の次に若い17歳で討ち入りに加わり女子と見紛う美少年だったと伝わる矢頭右衛門七ら9名の義士が預けられました。義士を預かった四大名のうち、水野家も細川家と並んで彼らを手厚く扱った大名でした。今では小さな庭と案内標識があるのみですが、ここも最期の時を待った義士たちの記憶が積もる場所です。

ちょうどこのあたりで散策の中間地点。商店街には慶應大の学生たちのお腹も満たす人気の飲食店が集まっているので、ランチをすませるならぜひこちらで。

名場面の舞台となった南部坂、そして討ち入りのきっかけとなった浅野内匠頭終焉之地へ

東京メトロ三田線で三田駅から白金高輪駅へ。そして南北線に乗り換えて六本木一丁目駅で下車。3番出口から10分ほど歩いたところに「南部坂」があります。この坂は忠臣蔵の中でも名シーンと名高い「南部坂雪の別れ」の舞台になった場所です。

「南部坂雪の別れ」は、浅野内匠頭の切腹後に出家して赤坂の生家へ引き取られた瑤泉院(阿久里)と、討ち入りの前日に彼女のもとを訪れた大石内蔵助が今生の別れを迎えた場所といわれています。史実ではなく後世になって脚色された話だそうですが、坂の近くには未亡人となり出家した瑤泉院がその後の生涯を送った浅野土佐守邸の跡地に建てられた赤坂氷川神社が鎮座しており、歴史の跡が薫る場所になっています。

赤坂氷川神社の一ノ鳥居

吉良家に討ち入ることを伝えようと瑤泉院のもとを訪れた内蔵助でしたが、屋敷内にスパイが送り込まれていることを察して嘘の理由で別れを告げ、義士の連判状を入れた包みを残して雪中を静かに立ち去りました。さまざまな描かれ方がありますが、これが「南部坂雪の別れ」の大まかなあらすじです。その険しさから江戸時代には「難歩坂」とも書かれた坂は今もなかなかの傾斜を誇りますが、赤坂氷川神社の参拝と合わせてぜひ歩いておきたいスポットです。

そして南部坂から東京メトロ溜池山王駅に向かい、南北線で新橋駅へ。新橋駅から歩いて8分ほどでたどり着く新橋四丁目交差点の一角には「浅野内匠頭終焉之地」の碑が立っています。ここは江戸城松之廊下事件で吉良上野介への刃傷におよんだ後、陸奥一関藩主・田村左京大夫の屋敷に預けられた浅野内匠頭の切腹が執り行われた場所です。今は忠臣蔵のハイライトがあった場所と思えないほど街の中に馴染んでいますが、立派な石碑は独特の威厳を放っています。

浅野内匠頭の辞世の句は「風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残を いかにとやせん(風に吹かれて散る花よりも急いで散る私は、この春の心残りをどうしたらいいのだろう)」でした。喧嘩両成敗の御定法がある中、悪辣な仕打ちを繰り返した吉良はお咎めなしでした。いわゆる「片落ちの裁定」にあった内匠頭の無念は計り知れません。それを踏まえて、先ほどの大石内蔵助の句と両方の句を一緒に噛み締めると自然と涙を誘われます。

忠臣蔵ファンの心を掴み続ける「切腹最中」

最後に訪れたのは、こちらも田村左京大夫邸跡に位置する老舗和菓子店「御菓子司 新正堂」です。このお店の名物は赤穂義士にちなんで考案された「切腹最中」です。

切腹を連想させる(⁉︎)皮からはみ出すようなあんこが強烈なインパクトな切腹最中。あんこの中には求肥が包まれていて、皮のサクサク感も売りのひとつ。発売から30年以上経つ今も忠臣蔵ファンの心を掴み続ける逸品は、お詫びで客先に伺う際の手みやげとしても人気です。なお、同じビルの裏には、浅野内匠頭が切腹した庭の大銀杏の切り株にあった「田村銀杏稲荷」が再建されています。

田村銀杏稲荷

今回の歴史散歩にふさわしいおみやげも見つかったところで、新正堂のご主人に「なぜ忠臣蔵は時代を越えて日本人の心を惹きつけるのでしょうか」と尋ねてみると、「それは今の人が忘れてしまった日本人の姿が忠臣蔵の中にあるからではないでしょうか。浅野内匠頭の事件というのは殿様のミスで、そのミスの穴を埋めるために大石内蔵助らが討ち入りをしたんだと私は思うんです。当時は元禄繚乱なんていわれて戦のない世の中が続いた後に、生類憐みの令などで市民の中にうっぷんが溜まっていた時代。内蔵助らの活躍はそんな不満を晴らしたのでしょうね。そうした話の節々には本来の日本人が持つ心が表れています」と何とも深い思いが籠ったお答え。その言葉にうなずきながら内蔵助の陣太鼓がデザインされた新正堂の紙袋を片手に帰りの新橋駅へと向かったのでした。

すでに小説や映画などで忠臣蔵を熟知している方も歴史の舞台を歩いてみると物語の味わいがさらに深まるはず。ぜひこちらの記事を参考に赤穂義士ゆかりの地めぐりを楽しんでみてください。