人と物をつなぐ物語。「物流博物館」で“届ける”の原点を辿る

日用品から生鮮食品、資材に機械まで、ありとあらゆる貨物が、陸・海・空の輸送手段によって、毎日のように運ばれています。そんな人々の暮らしに欠かせない“物流”の過去から現代、そして未来に焦点を当てたのが「物流博物館」です。この博物館は、1958年に設立された日本通運本社内の通運史料室を前身としており、1998年8月11日に日本初の物流を専門に取り扱う博物館として、高輪4丁目に開館しました。今回は、そんな物流博物館を訪れ、貴重な資料やジオラマなどの展示を紹介します。

江戸時代に大きく発展した物流の歴史

公益財団法人利用運送振興会が運営している物流博物館は、JR・京浜急行の品川駅と都営地下鉄の高輪台駅から共に歩いて7分ほど。赤レンガ造り風の外観が目を引きます。

さっそく建物の中へ入ると、マスコットキャラクターのカーゴくんがお出迎えしてくれました。1階の受付前に展示してある大きな「車石」は、江戸時代の牛車専用の道に敷かれたもので、車輪の幅と同じ溝があり、凹んだレールのようになっています。道のぬかるみ対策や道路の保全のため、東海道の京都~大津間の約12kmにわたって「車石」が並べられていたのだそう。

当時の牛車用の道に敷かれた「車石」と、奥には笑顔のカーゴくんのパネル

博物館は地下2階・地上2階で構成されており、1階と地下1階は展示室、2階は図書コーナーおよび映像展示室、地下2階は収蔵庫となっています。

1階の「物流の歴史」展示室では、主に江戸時代から1970年頃までの物流について、その歩みを学ぶことができます。

そもそも“物流”とは、商品が生産されて、消費者の手元に届くまでの物の流れを合理的に管理し実行すること。時代を経て、運ぶ物や輸送手段が変わろうとも、人と物をつなぐ大切なライフラインであることに変わりはありません。

江戸時代の街道輸送で物を運んだのはもっぱら人や牛馬でした。たとえば、幕府の書状など、公用の荷物を問屋場(宿場にある人馬の交替を行う施設)ごとにリレー形式で運んだのは「継飛脚(つぎびきゃく)」と呼ばれる人たち。物流博物館学芸員の小緑一平さんは「継飛脚は交替を繰り返しながら、江戸~大坂間を最短3日ほどで走りました。一方、ビジネスとして、公用や商用の荷物を主に馬に乗せて運ぶ町飛脚(まちびきゃく)と呼ばれる人たちもいました。町飛脚の輸送では、馬と馬をひく人は次の問屋場で交替しますが、馬に乗っている宰領(さいりょう)と呼ばれる輸送責任者は、最後の目的地まで荷物に付き添いました」と説明します。

精巧に作られた問屋場の模型中の町飛脚(奥)

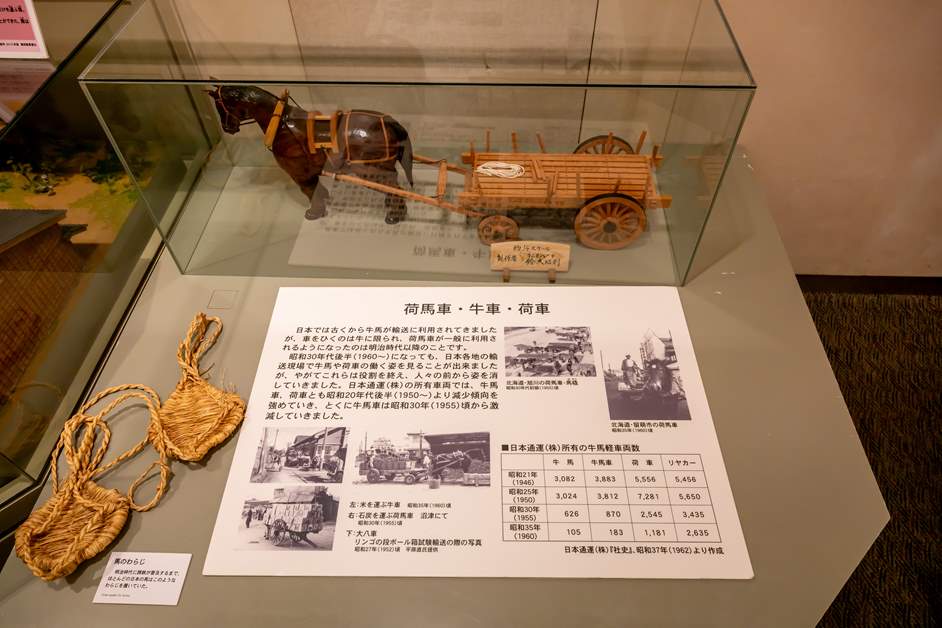

意外にも、馬が荷車をひく荷馬車が一般的に利用されるようになったのは明治以降のこと。江戸時代は幕府により、街道での車輪の使用は原則として禁止されていました。江戸時代に荷車をひくのは牛か人で、エリアも限られていました。「京都の牛車による輸送システムを江戸にも取り入れようと、徳川幕府が京都の牛を操る人々(牛持)を呼び寄せて、住まわせたのが高輪牛町、今の高輪ゲートウェイ駅の周辺です」(小緑さん)

荷馬車の模型と、明治時代に蹄鉄が普及するまで馬に履かせていたわらじ(復元品)

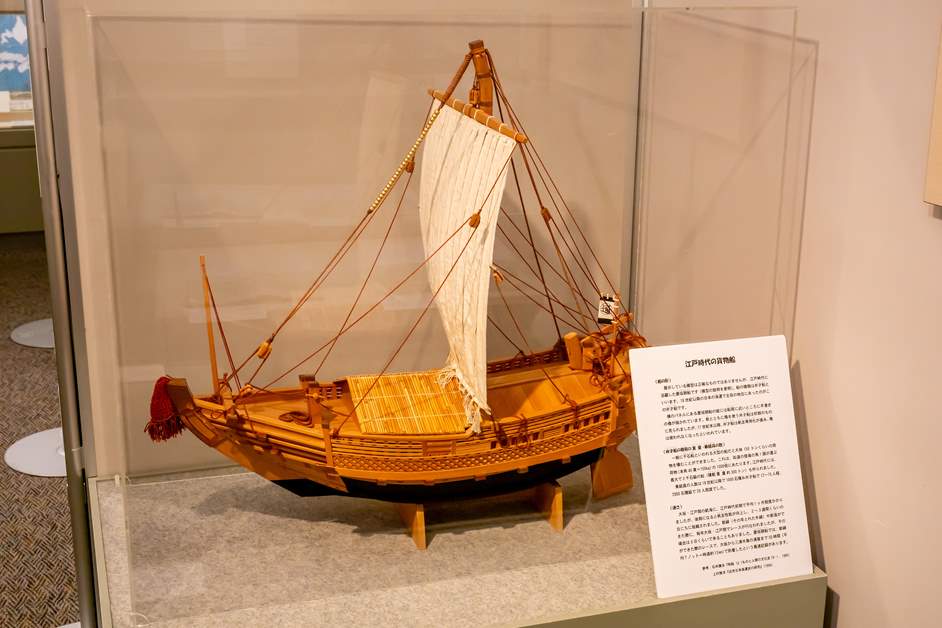

江戸時代には船も荷物の運搬に大活躍。「弁才船(べざいせん)」という種類の貨物船は、当時の海運の主役でした。「馬は最大で150kgまでの荷物を運んでいましたが、最大クラスの弁才船であれば、その2000倍である300トンもの荷物を積み込むことができました。ただし、良いことばかりではなく、天気予報がないので、遭難のリスクもありました。一説では5%ほどの船が何らかの形で遭難したそうです」(小緑さん)

「菱垣廻船(ひがきかいせん)」と呼ばれる大型の弁才船の模型

明治時代に入ると物流も急速に進化し、1871年(明治4年)には、東京~京都~大阪間で国による郵便制度もスタート。しかし、江戸時代に活躍していた飛脚は猛反発します。「その後、飛脚たちは、郵便制度の創設者である前島密の提案を受け、最終的に手紙は国が受け持ち、荷物の運搬は飛脚が会社を作って担当することになりました。飛脚仲間が集まって1872年(明治5年)にできたのが、日本通運の前身となる陸運元会社という会社です。日本における物流の大きな転換点の一つと言えるかもしれません」(小緑さん)

陸運元会社は後に「内国通運会社」に改称。当時の看板などを展示

明治時代には鉄道や自動車などの輸送機械も発達。1872年(明治5年)に新橋~横浜間の鉄道が開通し、翌年には貨物鉄道輸送がはじまります。「新橋停車場で貨物の取り扱いを行う様子を描いた浮世絵も残っています。駅から駅へは鉄道で運べるようになりましたが、積みおろしはまだまだ人力で行う必要がありました」(小緑さん)

パネル上段の新橋駅を描いた浮世絵は三代目・歌川広重の作

水運にも近代化の波が押し寄せます。明治時代には、日本各地の大きな河川や湖沼にも蒸気船が導入されます。内国通運会社の「通運丸」は、江戸川・利根川・霞ヶ浦・北浦などに就航し、荷物や人を運びました。

沿川の人々に親しまれた外輪蒸気船「通運丸」の模型

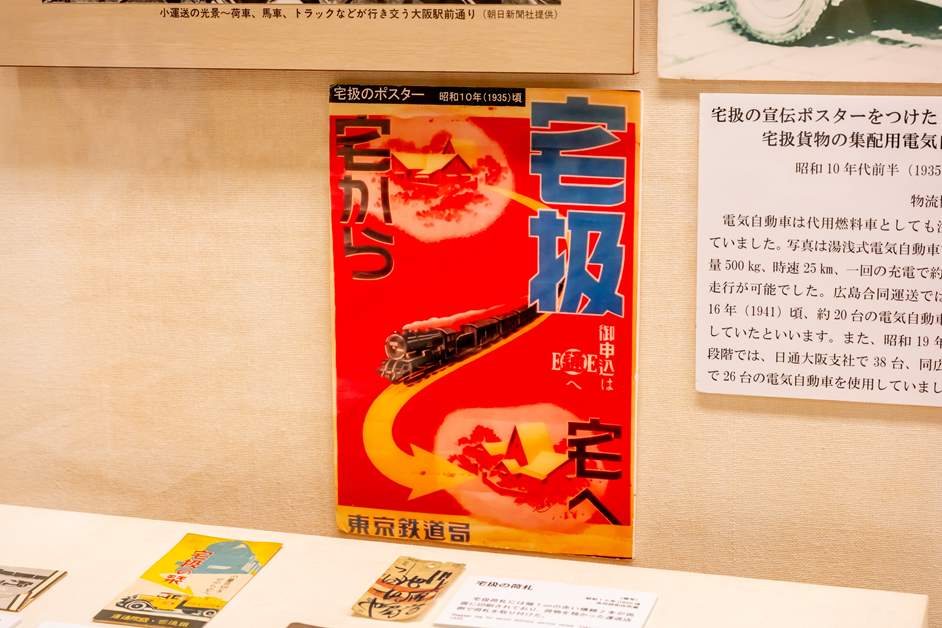

昭和に入ると、内国通運など3社が合併して発足した国際通運株式会社が、鉄道省と連携しながら戸口から戸口まで小口貨物を運ぶ「宅扱」というサービスをはじめます。「現在の宅配便の先祖ともいえる宅扱ですが、戦争の影響により、やがてサービスが維持できなくなります」(小緑さん)

「宅扱」のポスターなども刷られ、大規模な宣伝が行われた

荷物の梱包材にも時代を感じます。昭和30年代までは、主に木箱や藁が梱包に使われていました。

木箱は文具店の倉庫から見つかった今から80年以上前の未開梱の荷物

主に江戸から昭和までの物流の歴史を通して学ぶことのできる「物流の歴史」展示室。特に、歴史好きの人にとっては、日本の前近代および近代史を新たな視点で捉えるきっかけになるかもしれません。

陸・海・空の物流の1日を巨大ジオラマで再現

地下1階の「現代の物流」展示室では、現在進行系の物流産業の“今”に触れることができます。国内の物流産業で働く人は約236万人、年間で約42億トン(2022年度)もの貨物が運ばれています。

物流の要の一つともいえるトラックの模型。縮尺は1/25で、宅配便の集配車、宅配便の中型トラック、大型トラックの3種類が並んでいました。プロのモデラーによるものだそうで、細部までこだわって作られています。

物流博物館の目玉とも言えるのが、陸・海・空の物流ターミナルを一望できる巨大なジオラマ。「1998年の開館当初に作られたもので、人が近づくとセンサーに反応して、鉄道やトラック、ガントリークレーンなどが動き出します。併設の映像端末で、それぞれの働きを追うことができます」(小緑さん)

ジオラマでは、1日を4分30秒ほどで再現。夜になっても、鉄道やトラックは動き続けます。物流が24時間ノンストップであることがよくわかります。

クイズやゲームなどで楽しみながら物流を学べるコーナーもあります。ゲームはジョイスティックを操作し、目的地まで貨物を運ぶというもの。カーゴくんの指示に従い、運ぶ貨物の特徴を考えながら、理想の輸送手段やルートを決めていきます。

ジャンボ物流パズルや物流タウンシートなど、子どもにわかりやすく物流の仕組みを伝える体験コーナーも。物流に関する絵本も充実していました。

現代の生活には欠かせないネットショッピング。そのネットショッピングの物流センターで活躍するロボットもありました。「ポッド」と呼ばれる商品が入っている棚を「ドライブ」と呼ばれるロボットが持ち上げて運びます。「アマゾンジャパン合同会社さんの協力を得て、原寸大の模型を展示しています。物流センターの倉庫においては、これまで作業する人が手作業で棚から商品を持ってくる必要がありましたが、ロボットの導入後は、自動で商品を取り揃えることが可能です。作業する人が倉庫の中で商品を探して動き回る必要がなくなりました」(小緑さん)

黄色い棚が「ポッド」で、その下のオレンジ色のロボットが「ドライブ」

「現代の物流」展示室では、物流業界で働く人のインタビュー映像や、貴重な資料映像なども視聴することができます。

映像展示室で江戸時代の飛脚に変身!

2階の映像展示室では、イベントの際などに、物流に関する映像を上映。団体見学では、この部屋で映像を視聴したあと、館内を巡るのだとか。

映像展示室の一角には、江戸時代の「町飛脚」に変身できるコーナーもありました。荷物を運ぶ責任者である宰領の衣装を再現しています。

土砂や石炭を運ぶときに使われた「パイスケ」と呼ばれるザルと天秤棒(手前)。港で船から石炭をおろす作業などで使われていたものの再現品です。パイスケや天秤棒を含めた総重量13.6kgの荷物を運ぶ体験ができます。バランスを取るのが意外と大変でした。

1階の受付前には、収蔵資料の絵葉書や、お菓子セットなどのお土産も。来館の記念品にちょうど良さそうです。

物流博物館では、江戸時代の飛脚の活躍から、明治以降の鉄道やトラックなどの発達、高度経済成長を支えた輸送手段の進化、そして現代の最先端の物流システムまで、様々な時代の物流が分かりやすく紹介されています。物が運ばれる過程を知るだけではなく、社会や経済がいかに物流に支えられ、発展してきたかを知ることができました。近年は、トラックドライバーの時間外労働時間の上限規制による、いわゆる「物流の2024年問題」などもありますが、物流そのものを周知していくことが大切だと、学芸員の小緑さんは話します。「昔は“物流”という言葉が一般的ではなく、この物流博物館を計画していた30年近く前は、『物流博物館という名称では、どんな博物館なのかわからない』と言われたこともあったそうなんですね。今は昔に比べて、物流という言葉が違和感なく受け入れられるようになってきました。物流について考えてもらうきっかけの場を、引き続き提供していけたらと思っています」と小緑さん。夏休みには子ども向けの工作イベント、9月にはJR貨物音楽部によるコンサートを予定しているそうです。物流に関心のある人もない人も、物流博物館を訪れて、その歴史と奥深さに触れてみてはいかがでしょうか。

《物流博物館》

所在地:東京都港区高輪4-7-15

開館時間:10:00~17:00(最終入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日および毎月第4火曜日(ただしこれらが祝日・振替休日の場合は、その翌日)、祝日の翌日、年末年始、展示替・資料整理期間

入館料:一般大人(高校生以上)200円、65歳以上100円、中学生以下は無料/団体(有料入館者20名以上)大人(高校生以上)100円、65歳以上50円

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.lmuse.or.jp/

所在地:東京都港区高輪4-7-15

開館時間:10:00~17:00(最終入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日および毎月第4火曜日(ただしこれらが祝日・振替休日の場合は、その翌日)、祝日の翌日、年末年始、展示替・資料整理期間

入館料:一般大人(高校生以上)200円、65歳以上100円、中学生以下は無料/団体(有料入館者20名以上)大人(高校生以上)100円、65歳以上50円

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.lmuse.or.jp/