高輪の「食とくらしの小さな博物館」と「食の文化ライブラリー」で広がる食の世界

食料品の値上げや「令和の米騒動」と呼ばれる米をめぐる諸問題などによって、食を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。こんな時代だからこそ、改めて“食”を見つめ直す必要があるのかもしれません。高輪3丁目にある味の素グループ高輪研修センターには、日本の食文化の歴史や変遷を伝える様々な施設が併設。味の素株式会社が運営する「食とくらしの小さな博物館」では、うま味調味料の「味の素®」や味の素グループの100年にわたる歴史を知ることができます。また、公益財団法人 味の素食の文化センターが運営する「食の文化ライブラリー」では、45,000冊以上の食に関する専門書籍の閲覧が可能です。今回は、そんな“食のワンダーランド”とも言える味の素グループ高輪研修センター内の各施設を紹介。日本の食文化の奥深さに触れてきました。

食と味の素グループの歴史をたどる「食とくらしの小さな博物館」

2004年に建てられた味の素グループ高輪研修センターは、都営地下鉄・浅草線の高輪台駅から歩いて3分ほど。もともとこの場所は、味の素株式会社の創業者である二代鈴木三郎助が1916年(大正5年)に購入し、自宅や仮事務所として活用された後、戦後は「味の素記念館」として、社員研修などに使われていました。

味の素グループ高輪研修センターの中で、一般公開されているのは「食とくらしの小さな博物館」と「食の文化ライブラリー」と「食文化展示室」の3施設。どの施設も無料で利用することができます。

2階の「食とくらしの小さな博物館」は、味の素グループの歴史と将来に向けた活動を紹介する博物館。入口では「味の素®」の瓶でお馴染みのコーポレートキャラクター「アジパンダ®」がお出迎えしてくれました。

愛知県常滑市で作られている道明寺甕

さっそく中に入ると、入口付近に展示してある大きな甕(かめ)に目が止まります。この甕は「道明寺甕(どうみょうじがめ)」と呼ばれる粘土製の甕で、初期の「味の素®」の製造に使われていたそうです。博物館を運営する味の素株式会社グローバルコミュニケーション部・シニアマネージャーの高木一禎さんは「『味の素®』の製造は、1908年(明治41年)に始まりました。当時は、塩酸でタンパク質を分解して、うま味成分であるグルタミン酸を取り出していたのですが、鉄の甕だと塩酸で腐食してしまうんですね。そこで試行錯誤を繰り返し、腐食しない粘土製の道明寺甕が使われるようになりました」と説明してくれました。

味の素グループの歴史を紹介するエリアでは、1900年から現在までを4つの時代に区切り、商品と共に、それぞれの年代の食卓風景の移り変わりを紹介しています。最初の時代は、明治から昭和初期(1900年~1945年)にかけて。1925年(大正14年)頃には全国的に普及したと言われているちゃぶ台の置かれた一室が再現されています。「この頃は、まだ食事をする部屋と寝室を分けるという概念がなく、寝るときはちゃぶ台を片付けて布団を敷いていた家庭が多かったようです」(高木さん)

当時は複数世代の同居が一般的。食事中の会話を禁じる家庭も多い中、やがて家族で語らう「団らん」も広まっていきました。「メニューは一汁一菜が基本でしたが、昭和に入ると食事内容も向上して、都市部では洋食が食卓に上がるようになります」(高木さん)

明治から昭和初期にかけての日本人の生活の変化を、当時の商品ラインナップと共に紹介

「味の素®」の開発は、1908年(明治41年)に東京帝国大学の池田菊苗博士が、昆布から抽出した「うま味」の成分がグルタミン酸ナトリウムであることを発見したところから始まります。翌年には、池田博士の知人だった二代鈴木三郎助がグルタミン酸ナトリウムを使った「味の素®」の事業化に乗り出しました。館内では、2人の足跡をたどる6分ほどの映像も上映されています。

「味の素®」は逗子工場で生産が始まり、1909年(明治42年)に一般販売がスタート。販売当初の「味の素®」も展示されていました。

1910年~20年代にかけて展開された新聞広告など

販売当初、「味の素®」は大衆にとって未知の商品だけあり、周知や宣伝にも苦労したのだとか。新聞広告や店頭広告、商品説明パンフレットなどの多角的なPR活動によって、「味の素®」の名前は次第に広まっていきます。

戦後の復興を経て、やがて食卓にも洋風化の波が押し寄せます。続いての時代は、戦後から高度経済成長(1946~1975年)にかけて。1956年(昭和31年)には、日本住宅公団が集合住宅に台所と食堂が一体となったアメリカ流のダイニングキッチン方式を導入。「再現展示では、ちゃぶ台からテーブルに移行した時期の食卓風景を見ることができます」(高木さん)

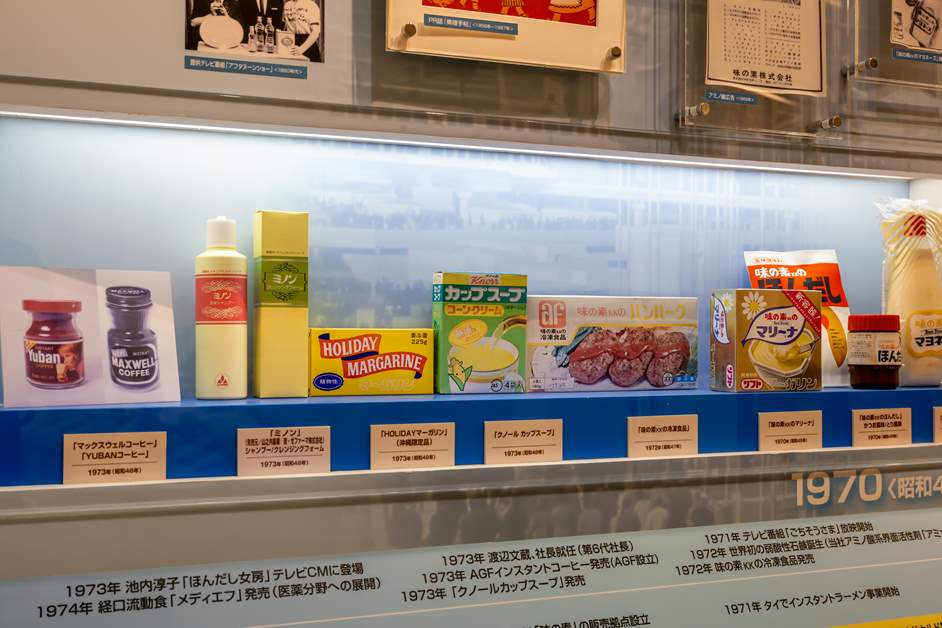

当時の味の素グループは、海外展開と併せて、国内食品事業の本格的な多角化を進めます。「1960~70年代にかけて、『ほんだし®』やアメリカのコーン・プロダクツ社と提携した『クノール®スープ』、冷凍食品やマヨネーズなど、様々な商品を発売していきました」(高木さん)

続いての時代は、高度経済成長が終わり、昭和末期から平成初期(1976~1990年)にかけて。この頃には、システムキッチンや電子レンジ、食器乾燥機などが普及して、昔よりも調理の簡便化が進みます。「食事を楽しむことに主眼が置かれるようになる一方で、同居していても家族で食事をしない家庭が増えてきました」(高木さん)

各時代のブースでは、その時代の味の素グループ商品のテレビCMも視聴可能

最後の時代は、平成から令和(1991~20XX年)にかけて。食への意識が高まる中、より一層、食の安全性が求められるようになります。また、グローバル競争が激化し、食品業界にも再編の波が押し寄せました。「グループ会社化したJ-オイルミルズ社をはじめ、味の素グループでも60を超える事業の再編が行われました」(高木さん)

設問に「YES」か「NO」で答えていく「食生活チェックマップ」

来館者の食生活を診断するコーナー「食生活チェックマップ」では、自身の食生活のタイプやおすすめメニューを知ることができます。普段の食生活の参考にしてみてはいかがでしょうか。

「食とくらしの小さな博物館」の来館者は近隣の方が中心で、親子連れから学生まで、幅広い層が来館しているのだとか。高木さんは「当館では、ただ商品を並べるだけではなく、その時代を映し出すアイテムの展示や、テレビCMの上映なども行っています。ときに懐かしみながら、ときに思いを馳せながら、楽しんでください。事前知識などは必要ありませんので、ふらっと気軽にお立ち寄りいただいて、興味の入口になっていただけると嬉しいですね」と笑顔を見せます。他にも、味の素グループの将来に向けた活動を紹介するエリアでは、世界各地の事業展開や、安全・安心への取り組み、研究開発のための技術などが紹介されていました。

日本の食文化に触れる「食文化展示室」

同じく味の素グループ高輪研修センターの2階にあるのは、公益財団法人 味の素食の文化センターが運営する「食文化展示室」です。江戸時代の錦絵や、当時の料理書から再現した食品サンプルなどによって、日本の食文化の歴史を紐解いていきます。

左上からコハダ、エビ、アユ、マグロ、アナゴ、白魚、卵巻き。サイズは現在よりかなり大きめ

展示室の手前には、江戸時代の握りずしの食品サンプルが展示。1910年(明治43年)に刊行された『家庭鮓のつけかた』という握りずしの手引書を参考に再現したものだそうです。

展示室では、春夏秋冬それぞれの季節で移り変わる日本の食文化を紹介。公益財団法人 味の素食の文化センターの事務局長で「食の文化ライブラリー」の館長を務める川尻秀雄さん(取材当時)は「四季と食文化という2つの切り口で、江戸から明治、昭和初期までの史料などを展示しています」と話します。

かすてら玉子やひらめの刺身などが詰まった豪華な花見弁当

江戸時代は、桜を愛でながら飲食を楽しむ花見が春の代表的な行楽でした。「当時の料理書『料理早指南』をもとにした花見弁当のレプリカを展示してあります。これは本を参考に、一度、本物の花見弁当を作り、それをもとに専門の業者がレプリカにしました」(川尻さん)

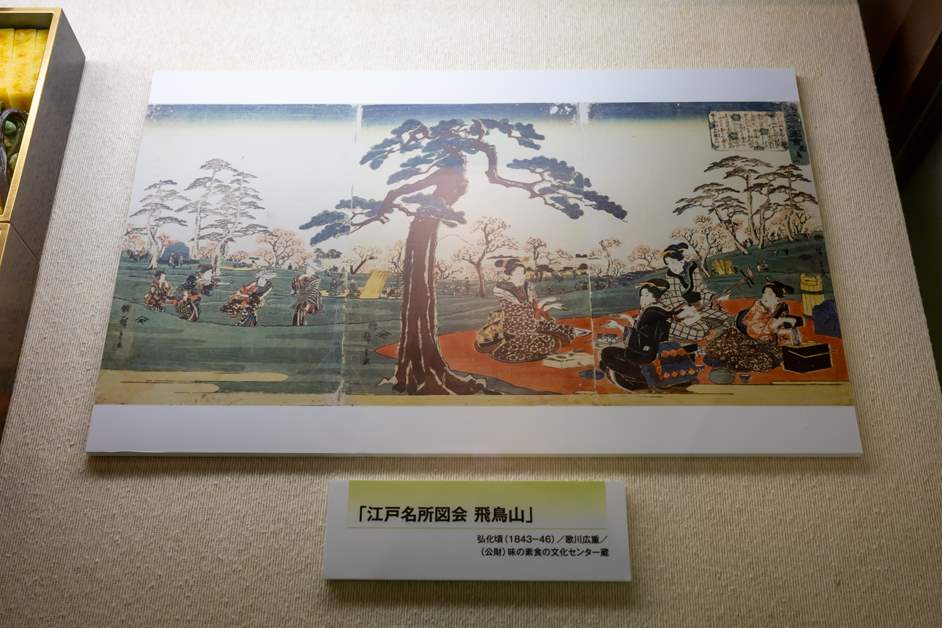

歌川広重による「江戸名所図会 飛鳥山」は、現在も花見の名所として知られる飛鳥山で花見を楽しむ人々を描いた錦絵です。

展示では、江戸時代初期の料理書『料理物語』を詳しく解説。この本には、江戸時代以前の料理のレシピなども数多く記載されていたそうです。「他にも、豆腐のレシピだけを100種類載せたり、玉子料理だけを100通り紹介したりといった『百珍物』と呼ばれる料理書がベストセラーになりました。面白いのは、当時の料理書にはあまり細かい味付けは指定されていないんですね。小さじ1杯など、味付けに関する記述が出てきたのは、明治に入ってからになります」(川尻さん)

メンチエッグ、フルーツサラダ、クリーヤスープ

1913年(大正2年)に創刊された『料理の友』は、和・洋・中の料理を紹介する月刊誌。昭和4年12月号に掲載された「子ども向けのクリスマス会」のメニューをレプリカで再現してあります。

小規模ながらも展示物が充実している「食文化展示室」。常設展の他に、企画展も予定しているそうです。「昨年の2024年に行った<『大日本物産図会』にみる「食」「時代」「人々」第1回『日本の食文化』>に引き続き、今年は第2回として、『海の恵み 山の恵み』を8月に開催する予定です。『大日本物産図会』は全118からなる錦絵で、三代歌川広重によって、日本各地の名産品が描かれています。今年も118枚の中からテーマに合うものをピックアップして展示します」(川尻さん)

食の専門書が読める「食の文化ライブラリー」

続いては、1階の「食の文化ライブラリー」へ。このライブラリーと「食文化展示室」を運営する公益財団法人 味の素食の文化センターは、もともと味の素株式会社による食の文化活動が前身となっています。「1989年に財団法人 味の素食の文化センターが設立され、その後、2013年に内閣府の認定を受け、公益財団法人に移行しました」(川尻さん)

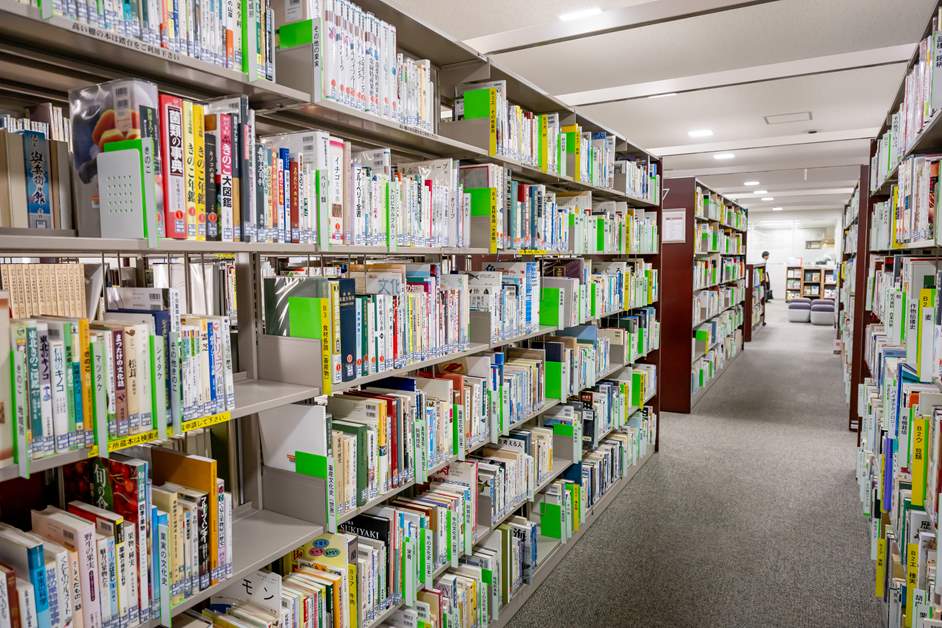

食文化に関する単行本や雑誌、学術論文に映像資料まで、様々な書籍や資料が揃う「食の文化ライブラリー」は、まさに食の専門図書館。「当財団が1989年より収集してきた本を閲覧することができます。大正から昭和初期くらいまでの貴重書もデジタル化してありますので、専用の端末でご覧いただけます」(川尻さん)

目的の本が見つけやすいように細かく分類するなど、排架にも工夫がされています。利用者の層はやはり食に関連する職業の方が多いのだとか。「食品メーカーの方や、大学の研究者、料理人、食に関する物書きの方なども利用されています」(川尻さん)

気になる本があったら閲覧席や閲覧室で読むことができます。本の貸出や貴重書の閲覧には、カウンターにて図書カードの登録が必要です。

食文化の本を探してじっくり読める「食の文化ライブラリー」。川尻さんは「“食文化”というと少しハードルが高いと考える方もいらっしゃいますが、食に関する知識は、普段の食事を楽しく、より豊かにするものだと思うんです。それに、難しい専門書だけではなく、一般の方が読んで楽しい本もたくさん置いてありますので、ぜひお越しください」と、施設の魅力を語ります。本を探すときは、蔵書検索コーナーの端末を活用して、わからないことがあれば、カウンターのスタッフさんに聞いてみましょう。

味の素グループ高輪研修センター内の「食とくらしの小さな博物館」と「食文化展示室」と「食の文化ライブラリー」は、人々の暮らしと密接に結びついた食の大切さを再認識させてくれる施設でした。どの施設も入館や利用が無料で、誰でも日本の食文化を学ぶことができます。興味がある人にとっては、まさに“食の聖地”と言えるかもしれません。食をめぐる問題に関心が集まる今だからこそ、食への知見を広げてみてはいかがでしょうか。

《食とくらしの小さな博物館》

所在地:東京都港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター内2階

開館時間:10:00~17:00

開館日:月曜日~土曜日

休館日:日曜、祝祭日、年末年始

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/museum/

所在地:東京都港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター内2階

開館時間:10:00~17:00

開館日:月曜日~土曜日

休館日:日曜、祝祭日、年末年始

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/museum/

《食の文化ライブラリー&食文化展示室》

所在地:東京都港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター内1階・2階

開館時間:10:00~17:00

開館日:月曜日~土曜日

休館日:日曜、祝祭日、年末年始、図書整理期間、臨時休館日

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.syokubunka.or.jp/

所在地:東京都港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター内1階・2階

開館時間:10:00~17:00

開館日:月曜日~土曜日

休館日:日曜、祝祭日、年末年始、図書整理期間、臨時休館日

※詳しくは下記の公式サイトをご確認ください。

https://www.syokubunka.or.jp/