NHK放送博物館で「放送100年」の歴史を紐解く

2025年、日本の放送は100年という節目の年を迎えました。ラジオ放送のはじまりからテレビ放送、衛星放送にインターネット配信へと、メディアは常に進化しながら、昔も今も人々の生活に深く関わっています。その放送の歴史を紐解き、未来への展望を示す場所が港区愛宕の「NHK放送博物館」です。館内には貴重な放送機材や番組資料が展示され、放送技術を体験できるコーナーも。今回は、そんなNHK放送博物館の館長を務める山本雅士さんの言葉を通じて、放送の過去~未来と、博物館の担う役割を掘り下げていきます。

最初のラジオ放送は学校の図書室からだった!?

――日本では1925年(大正14年)にラジオ放送がはじまったそうですね。放送に至るまでの経緯をお教えください。

「まず1920年にアメリカでラジオ放送がスタートしまして、日本でもラジオ放送をやろうという動きがあったんですね。そんな折、1923年に関東大震災が発生しました。正確で迅速な情報が求められるようになる中、震災から約1年半後の1925年3月22日にラジオ放送がはじまりました。」

「まず1920年にアメリカでラジオ放送がスタートしまして、日本でもラジオ放送をやろうという動きがあったんですね。そんな折、1923年に関東大震災が発生しました。正確で迅速な情報が求められるようになる中、震災から約1年半後の1925年3月22日にラジオ放送がはじまりました。」

――最初のラジオ放送はどのような形だったのでしょうか。

「日本放送協会(NHK)の前身である東京放送局が、東京・芝浦にあった東京高等工芸学校の図書室を借りて、そこから放送を行いました。この日、3月22日を放送記念日としています。放送のはじめは、東京放送局のコールサインである“JOAK、JOAK、こちらは東京放送局であります”というものでした。ちなみに現在、芝浦の放送が行われた場所付近には放送記念碑が立っています。」

「日本放送協会(NHK)の前身である東京放送局が、東京・芝浦にあった東京高等工芸学校の図書室を借りて、そこから放送を行いました。この日、3月22日を放送記念日としています。放送のはじめは、東京放送局のコールサインである“JOAK、JOAK、こちらは東京放送局であります”というものでした。ちなみに現在、芝浦の放送が行われた場所付近には放送記念碑が立っています。」

――学校の図書室だったんですね。

「はい。スタジオとしてテーブルと椅子を置きまして、雑音が入ると大変なので窓も締め切って。機材の熱などで部屋の中がどんどん熱くなってしまうんですけど、当時はエアコンもありませんから、氷の塊を置いてしのいだそうです。マイクも今とは形が異なり、ダブルボタンマイクという円盤を立てたような形のマイクでした。」

「はい。スタジオとしてテーブルと椅子を置きまして、雑音が入ると大変なので窓も締め切って。機材の熱などで部屋の中がどんどん熱くなってしまうんですけど、当時はエアコンもありませんから、氷の塊を置いてしのいだそうです。マイクも今とは形が異なり、ダブルボタンマイクという円盤を立てたような形のマイクでした。」

愛宕山での放送はどのようにスタートしたのでしょうか。

「1925年7月12日に、今はNHK放送博物館のある愛宕山の山頂に放送局が完成し、ラジオの電波が出されました。1939年(昭和14年)に内幸町の放送会館に移るまで、東京のラジオ放送はここから行われていましたので、愛宕山を放送のふるさとと呼んでいます。」

「1925年7月12日に、今はNHK放送博物館のある愛宕山の山頂に放送局が完成し、ラジオの電波が出されました。1939年(昭和14年)に内幸町の放送会館に移るまで、東京のラジオ放送はここから行われていましたので、愛宕山を放送のふるさとと呼んでいます。」

節目になった全国放送と二・二六事件

――NHK放送博物館には当時の東京放送局の模型も展示されていますね。東京以外の状況はどうだったのでしょうか。

「1925年のうちに大阪と名古屋でも、ラジオの放送がはじまります。そして、ラジオ放送開始の3年後となる1928年には、札幌、仙台、広島、熊本でも放送が始まり、北海道から九州まで放送網が敷かれ、全国放送がはじまるんですね。」

「1925年のうちに大阪と名古屋でも、ラジオの放送がはじまります。そして、ラジオ放送開始の3年後となる1928年には、札幌、仙台、広島、熊本でも放送が始まり、北海道から九州まで放送網が敷かれ、全国放送がはじまるんですね。」

――わずか3年で全国に広がったのが驚きです。

「放送開始から10年の時点で、27の放送局が開局しています。日本の放送の歴史の中で、全国放送のはじまりは大きな節目と言えるのではないでしょうか。現在のラジオ番組のように、音楽や落語などの演芸、株式市況などを流していました。経済の情報を全国各地に届けるというのは、ビジネスを行っている人たちからとても重宝されたようです。」

「放送開始から10年の時点で、27の放送局が開局しています。日本の放送の歴史の中で、全国放送のはじまりは大きな節目と言えるのではないでしょうか。現在のラジオ番組のように、音楽や落語などの演芸、株式市況などを流していました。経済の情報を全国各地に届けるというのは、ビジネスを行っている人たちからとても重宝されたようです。」

――全国放送がはじまり、ラジオの影響力が次第に大きくなっていったんですね。

「象徴的なのが1936年(昭和11年)に起きた二・二六事件です。陸軍の青年将校・下士官・兵およそ1500人が、政府の要人を襲撃、殺害し、永田町や霞ヶ関などを占拠しました。その兵たちに向けてラジオを通じて、「兵に告ぐ」として投降を呼びかけたんですね。その日のうちに事態が収束したこともあって、ラジオ放送の影響力が軍や市民などに強く印象づけられました。当館には「兵に告ぐ」の放送原稿などが展示してあります。こうして戦時色が濃くなっていくなかで、ラジオも普及していきました。」

「象徴的なのが1936年(昭和11年)に起きた二・二六事件です。陸軍の青年将校・下士官・兵およそ1500人が、政府の要人を襲撃、殺害し、永田町や霞ヶ関などを占拠しました。その兵たちに向けてラジオを通じて、「兵に告ぐ」として投降を呼びかけたんですね。その日のうちに事態が収束したこともあって、ラジオ放送の影響力が軍や市民などに強く印象づけられました。当館には「兵に告ぐ」の放送原稿などが展示してあります。こうして戦時色が濃くなっていくなかで、ラジオも普及していきました。」

――必需品になっていったということでしょうか。

「初期のラジオはとても高価で、家一軒分くらいの値段と言われるものもありました。ただ、戦争となると自分の家族が兵として戦地に行ったりするなど、戦況を知ることが重要になってくる。次第にラジオも安価なものが発売され、一般の人にとって必要なものとなっていきます。」

「初期のラジオはとても高価で、家一軒分くらいの値段と言われるものもありました。ただ、戦争となると自分の家族が兵として戦地に行ったりするなど、戦況を知ることが重要になってくる。次第にラジオも安価なものが発売され、一般の人にとって必要なものとなっていきます。」

――ちなみに、館長がラジオ放送に触れたのはいつ頃でしたか?

「小学校5年生のときですね。その頃、短期間の入院をしたのですが、病院にラジカセを持ち込んでいまして、持ってきた音楽のテープもすぐに飽きてしまったので、ずっとラジオを聞いていました。当時は中高生が番組にハガキを投稿するなどラジオを聴くことが一つの流行になっていた頃で、リスナーとパーソナリティーとのやりとりもおもしろかったし、10分間くらいのラジオドラマなども楽しくて、ハマってしまいました。」

「小学校5年生のときですね。その頃、短期間の入院をしたのですが、病院にラジカセを持ち込んでいまして、持ってきた音楽のテープもすぐに飽きてしまったので、ずっとラジオを聞いていました。当時は中高生が番組にハガキを投稿するなどラジオを聴くことが一つの流行になっていた頃で、リスナーとパーソナリティーとのやりとりもおもしろかったし、10分間くらいのラジオドラマなども楽しくて、ハマってしまいました。」

――昨今はラジオ人気も復活してきている印象です。

「ラジオは今でもわりとパーソナリティーとリスナーの距離が近いですよね。そういうところに魅力があるのだと思います。一方、テレビは音声に加えて映像があるので、より多くの情報を届けられるという特徴があります。」

「ラジオは今でもわりとパーソナリティーとリスナーの距離が近いですよね。そういうところに魅力があるのだと思います。一方、テレビは音声に加えて映像があるので、より多くの情報を届けられるという特徴があります。」

テレビの役割とテクノロジーの進化

――テレビ放送のはじまりも、放送の歴史の中では大きな節目だったのではないかと思います。

「テレビ放送は戦前から実験が行われていまして、NHKによる本放送がはじまったのは1953年(昭和28年)です。これまでは音声だけだった情報が、テレビ技術の進化と共に、映像でも伝えることができるようになりました。当時はテレビも高価だったので、多くの人たちは街頭テレビという形で楽しみました。」

「テレビ放送は戦前から実験が行われていまして、NHKによる本放送がはじまったのは1953年(昭和28年)です。これまでは音声だけだった情報が、テレビ技術の進化と共に、映像でも伝えることができるようになりました。当時はテレビも高価だったので、多くの人たちは街頭テレビという形で楽しみました。」

――NHK放送博物館はテレビに関する展示も充実していますね。

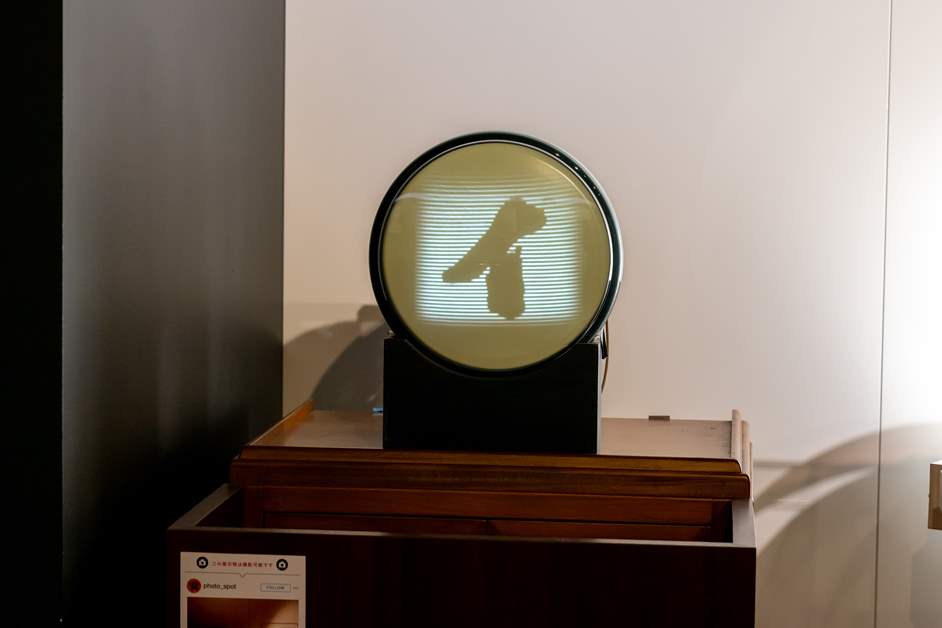

「テレビの研究当初、ブラウン管に“イ”の文字の映像を映す実験の再現などは非常におもしろいと思います。実はテレビ放送の研究は早くから行われていまして、このブラウン管の実験はラジオ放送開始の翌年、1926年(大正15年)に成功しています。」

「テレビの研究当初、ブラウン管に“イ”の文字の映像を映す実験の再現などは非常におもしろいと思います。実はテレビ放送の研究は早くから行われていまして、このブラウン管の実験はラジオ放送開始の翌年、1926年(大正15年)に成功しています。」

――展示で放送技術の進化を実感できそうです。

「時代と共に、ラジオ番組やテレビ番組の中身は変わっていきますが、そのコンテンツ制作を支えてきたのは100年間で進化してきた技術・テクノロジーです。NHK放送博物館は世界最初の放送専門のミュージアムとして、1956年(昭和31年)に開館しましたが、コンテンツと放送技術の両方の移り変わりを放送のふるさとである愛宕山から伝えていくことが我々の役割だと思っています。」

「時代と共に、ラジオ番組やテレビ番組の中身は変わっていきますが、そのコンテンツ制作を支えてきたのは100年間で進化してきた技術・テクノロジーです。NHK放送博物館は世界最初の放送専門のミュージアムとして、1956年(昭和31年)に開館しましたが、コンテンツと放送技術の両方の移り変わりを放送のふるさとである愛宕山から伝えていくことが我々の役割だと思っています。」

放送の今と昔を伝える専門のミュージアム

――博物館の館内を案内していただけないでしょうか。

「1階が受付・展示、2階と3階が展示・体験、4階が図書・史料という構成です。3階は常設展示で、ぐるっと見て回るだけで、ここまでお話ししたような「放送の100年」をたどることができます。特に現在(令和7年(2025年)春時点)は、このところ相次いでいる災害に放送がどう取り組んできたのか、“信頼の情報を伝える知恵と技術”というコーナーで重点的に伝えています。放送機材や技術がどう発展し、どんな伝え方ができているのか、ご覧になれます。例えば、災害時の取材にも使うカメラがフィルムの時代から現在のものまで20台並んでいたり、現場の映像をできるだけ迅速にとどけるため、取材したテープをヘリコプターから放送局に落下させる「投下袋」など、なかなか普段の生活の中で目にすることがないものが展示されています。」

「1階が受付・展示、2階と3階が展示・体験、4階が図書・史料という構成です。3階は常設展示で、ぐるっと見て回るだけで、ここまでお話ししたような「放送の100年」をたどることができます。特に現在(令和7年(2025年)春時点)は、このところ相次いでいる災害に放送がどう取り組んできたのか、“信頼の情報を伝える知恵と技術”というコーナーで重点的に伝えています。放送機材や技術がどう発展し、どんな伝え方ができているのか、ご覧になれます。例えば、災害時の取材にも使うカメラがフィルムの時代から現在のものまで20台並んでいたり、現場の映像をできるだけ迅速にとどけるため、取材したテープをヘリコプターから放送局に落下させる「投下袋」など、なかなか普段の生活の中で目にすることがないものが展示されています。」

――確かに貴重かもしれません。

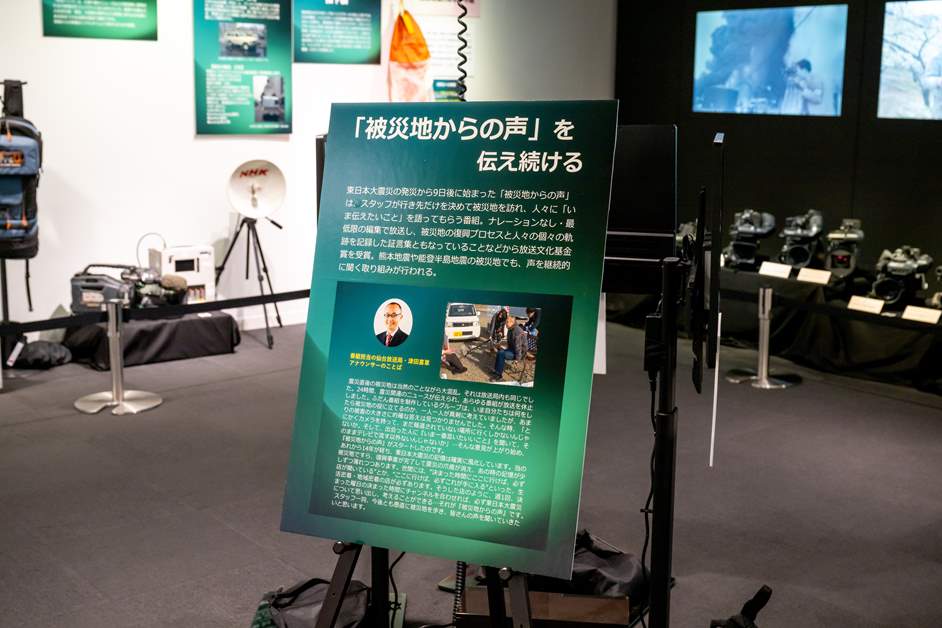

「他にも、能登半島地震での偽情報・誤情報への対応や、震災の被災地の人たちが伝えたいことを語る番組『被災地からの声』など、映像やパネル展示で災害への取り組みを紹介しています。」

「他にも、能登半島地震での偽情報・誤情報への対応や、震災の被災地の人たちが伝えたいことを語る番組『被災地からの声』など、映像やパネル展示で災害への取り組みを紹介しています。」

――2階はどういった展示があるのでしょうか。

「2階のフロアはドラマ、オリンピック、音楽、こども番組と4つのテーマに分かれた展示を行っています。特にこども番組のエリアは、番組の人気者なども展示していますので、家族連れ、子どもたちに喜んでいただいています。」

「2階のフロアはドラマ、オリンピック、音楽、こども番組と4つのテーマに分かれた展示を行っています。特にこども番組のエリアは、番組の人気者なども展示していますので、家族連れ、子どもたちに喜んでいただいています。」

――大人も楽しめそうですね。

「あと、2階にはテレビの体験スタジオがありまして、来館者がニュースキャスターになりきってカメラの前でニュースを読んだり、気象キャスターとして気象情報画面を操作できたりします。これはNHK放送博物館ならではのコーナーだと思います。他にも、8Kスーパーハイビジョンの魅力を体験できる愛宕山8Kシアターなどもあるので、1日中楽しめるのではないでしょうか。」

「あと、2階にはテレビの体験スタジオがありまして、来館者がニュースキャスターになりきってカメラの前でニュースを読んだり、気象キャスターとして気象情報画面を操作できたりします。これはNHK放送博物館ならではのコーナーだと思います。他にも、8Kスーパーハイビジョンの魅力を体験できる愛宕山8Kシアターなどもあるので、1日中楽しめるのではないでしょうか。」

――ありがとうございます。では、最後に館長からメッセージをお願いいたします。

「社会を人体に見立てると、放送はいわば社会にとって血液のようなものだと思うんです。放送によってさまざまな情報が血液にように全国を巡ることによって、社会の”健康”が保たれている面があるのではないかと思います。その放送を行うために、様々なスタッフがいて、放送技術を日々研究し、よりよい内容を伝えようとしています。放送が、人とテクノロジーの力によって進化し、社会に貢献するメディアだということを今後もNHK放送博物館から伝えていきたいですね。」

「社会を人体に見立てると、放送はいわば社会にとって血液のようなものだと思うんです。放送によってさまざまな情報が血液にように全国を巡ることによって、社会の”健康”が保たれている面があるのではないかと思います。その放送を行うために、様々なスタッフがいて、放送技術を日々研究し、よりよい内容を伝えようとしています。放送が、人とテクノロジーの力によって進化し、社会に貢献するメディアだということを今後もNHK放送博物館から伝えていきたいですね。」

《NHK放送博物館》

https://www.nhk.or.jp/museum/

https://www.nhk.or.jp/museum/